2022/07/15:下記の生き物を追加しました。

ワカサギ・フグ・イトウ・マグロ・シーラカンス

2020/09/13:下記の生き物を追加しました。

パイク・サケ・キングサーモン・シャンハイガニ・ピラニア

2020/08/18:下記の生き物を追加しました。

デメキン・ランチュウ・スッポン・ライギョ・アユ・ドクターフィッシュ・レインボーフィッシュ・ガー・ナポレオンフィッシュ・ハリセンボン・ウツボ・カジキ・ロウニンアジ・シイラ・マンボウ・エイ

2020年は新型コロナウイルスの影響もあり、GWを自宅で過ごした人も多いかと思います。

みなさんは、自宅で何をして過ごしていますか?

ずっとゴロゴロしてるよ!

テレワークで働いているよ!

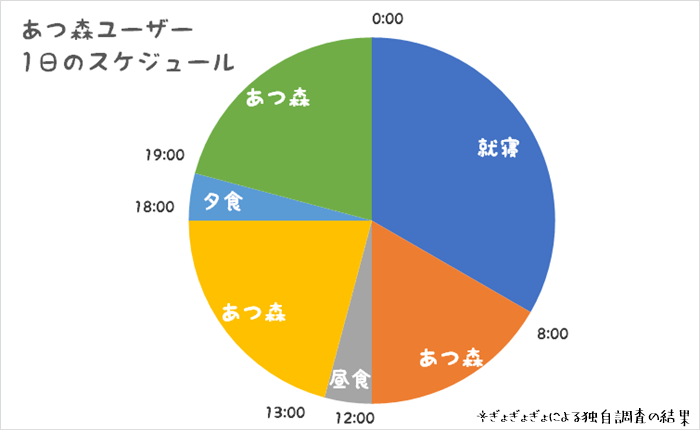

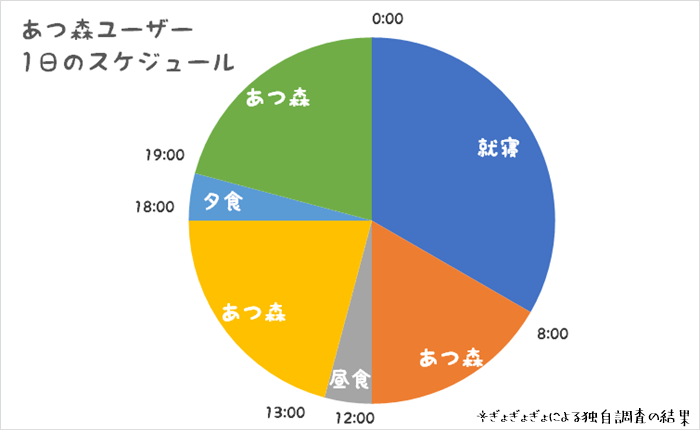

僕は「仕事しなきゃ…ブログ書かなきゃ…」と思いながら、ずっと『あつまれ どうぶつの森(あつ森)』で遊んでいました。

何というか、生活の一部を支配するかのような中毒性がありますよね。

朝起きて、あつ森して、飯食って、あつ森して、寝る。

今では生活習慣に大きな影響を及ぼしているとかいないとか…

それもそのはず、販売開始から約2ヶ月で1,200万本も売れたらしいですよ。

最近は芸能人もハマっているようで、実況プレイ動画やTwitter、Instagramも賑わっていますね。

あつ森にハマっています

さて、ここからが本題?です。

僕は今、あつ森にハマっています。

島クリエイトしたり、家具を集めたり…

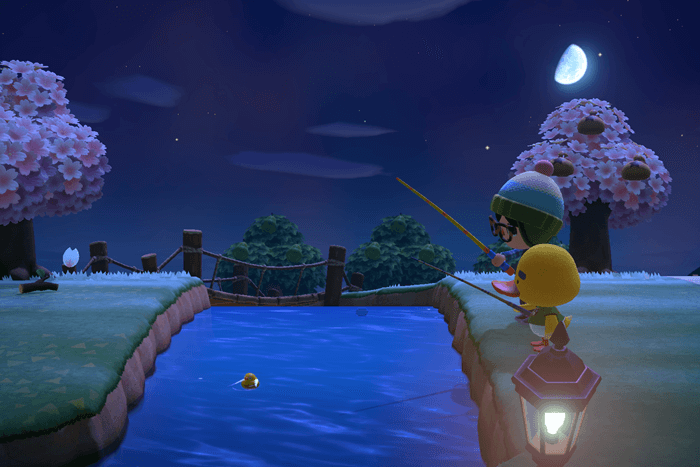

といった「王道の楽しみ方」も良いのですが、やっぱり僕は「魚を釣って集めること」が一番の楽しみです。

あつ森は発売前から、こんなことが話題になりました。

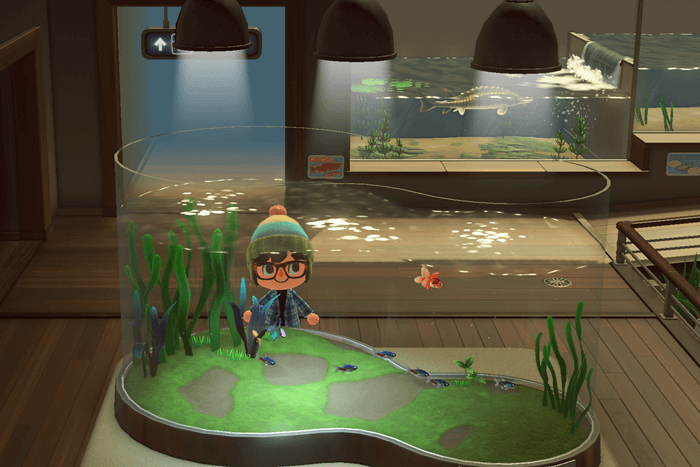

- 博物館の水槽展示がきれい!

- 魚の描写がリアル!

生き物オタクな僕は、魚を釣っては自宅に配置して、じっくりと観察するのが密かな楽しみでした。

でも、どうせなら「うわ!スゲー!!」って感情を共有したいなと思い、この記事を書こうを思いました。

あつ森で釣った魚と水族館で撮影した写真を見比べながら、

- ちょっと注目したいポイント

- 生き物の豆知識

なんかを紹介していきます。

あつ森で釣れる魚リスト

2022年7月。ようやく全種類の魚をコンプリートしました。

(イトウが釣れなくてガチで心が折れてました)

タナゴ

- キラキラとした銀色の体

- 背ビレが大きい

- 観賞魚として人気がある

タナゴは釣りの対象魚としても有名で、「世界最小の釣り魚」と呼ばれています。

しかし、小さな体に合わせた繊細な仕掛けが必要なため、昔は「金持ちの道楽」と呼ばれていたそうですよ。

オイカワ

- 銀色の体と縞模様

- 長い尻ビレが特徴的

- 地域によって呼称が異なる

(「ハヤ」や「ヤマベ」など)

オイカワは繁殖期(春から夏頃)になると、体色が綺麗な青色の婚姻色に変化します。

季節により見た目が変化する魚は、見比べてみると楽しいですよ!

フナ

- 外見はコイと似ているがヒゲがない

- ひし形のような体形をしている

- シンプルな仕掛けのフナ釣りが人気

- 漢字で書くと”魚へん”に”付”で「鮒」

(”付”には「小さい」の意味がある)

キンギョは、フナを品種改良した魚です。

そのため、フナはキンギョの飼育セットで簡単に飼育できます。

ウグイ

- 沖縄を除く日本各地に生息している

- 体を縦に通る2本のラインが特徴的

- 産卵期になると、オレンジの婚姻色が現れる

- ウグイという名前は「鵜が喰う魚」であることが由来(諸説あり)

ウグイは雑食性で、釣りエサによく食いつきます。

狙っている魚が釣れずウグイばかり掛かるので、釣り人にとって「これじゃない」イメージが強いそうです。

コイ

- 日本各地の河川に生息している

- 口元に生えた2本のヒゲが特徴的

(写真だと見づらいですが…) - 大きくて黒っぽい体をしている

コイは、川底に潜む小さな甲殻類も捕食します。

硬い貝殻をバリバリと噛み砕くほどの頑丈な歯があるそうです。

ニシキゴイ

- 観賞用に品種改良されたコイ

- 口元に生えた2本のヒゲが特徴的

(コイと同じ特徴) - 白い体にカラフルなまだら模様がある

ニシキゴイの品種はさまざまです。

飼育しやすく、高級魚として取引されています。

白い体に赤い模様 :紅白

白い体に赤と黒の模様:大正三色

キンギョ

- 観賞用に品種改良したフナ

- ヒラヒラとした尾ヒレが特徴的

- 鮮やかな赤い体をしている

- 尾ヒレは最大30cmになることもある

キンギョは体色やヒレの形により、さまざまな品種が存在します。

ちなみに、すみだ水族館の写真は「リュウキン」と呼ばれる品種です。

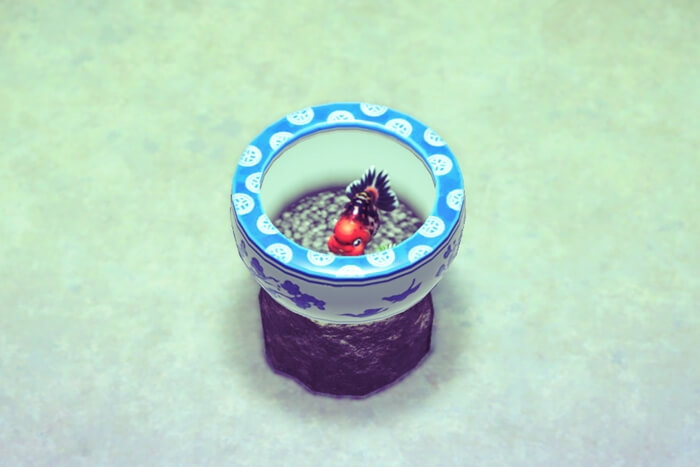

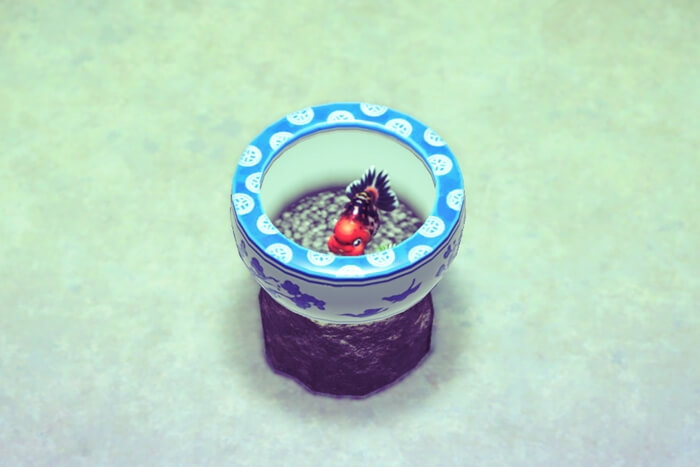

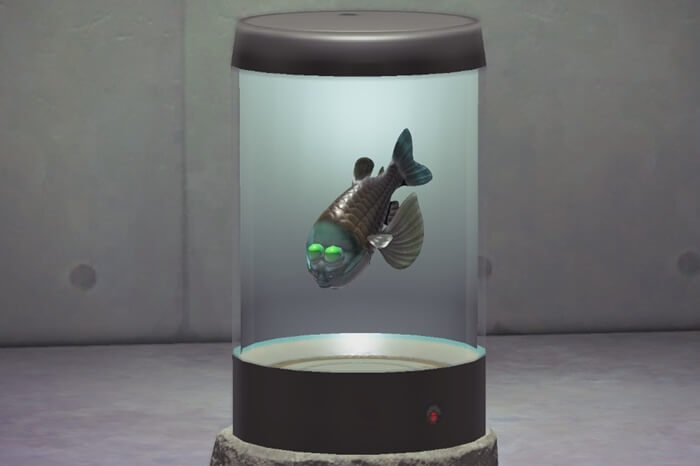

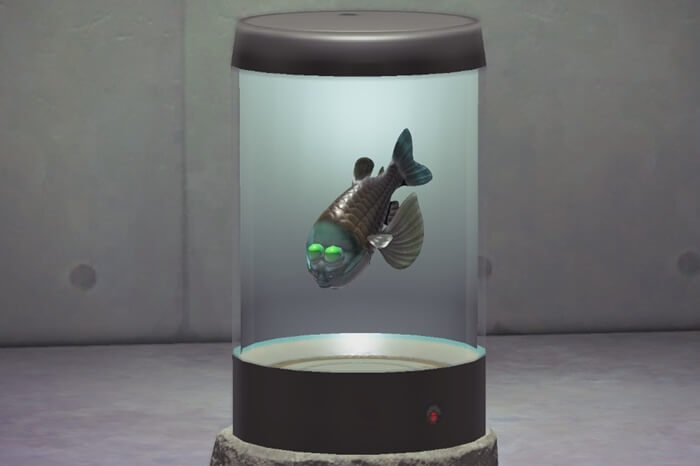

デメキン

- 金魚の数ある品種の一つ

- 大きく突き出た目が特徴的

- 体色は赤・黒・白が一般的

- 飼育する時は目が傷つかないように注意!

デメキンの目は、成長と共に大きくなります。

赤ちゃんの頃は目が小さく、ほかの金魚と見た目が変わらないそうです。

ランチュウ

- 金魚の数ある品種の一つ

- 頭部の肉瘤(にくりゅう)が特徴的

- 背ビレが無く、ずんぐりとした体形

- 英名は「Lionhead goldfish(ライオンヘッドゴールドフィッシュ)」

ランチュウはキンギョの新種でも、とくに品評会の文化が盛んです。

品評会では、キンギョを上から見た「形体」「色彩」「泳ぎ方」を審査します。

メダカ

- 全長3~4cmほどの小さな魚

- 観賞魚として人気がある

- ひし形の大きな尻ビレが特徴的

- 背ビレが尻尾の近くにある

メダカはキンギョなどと同様に、さまざまな見た目に品種改良されています。

中には、1匹100万円の価値がある高額な品種も存在するとか…

ザリガニ

- 真っ赤な体をしている

- 長く伸びた2本の触覚が特徴的

- エビのような体に、カニのようなハサミを持つ

- 昔は「ザリガニ釣り」が人気だった

どうぶつの森シリーズのザリガニは、体長が10~15cmとなっています。

だから、おそらくアメリカザリガニです(ニホンザリガニは体長4~6cm)。

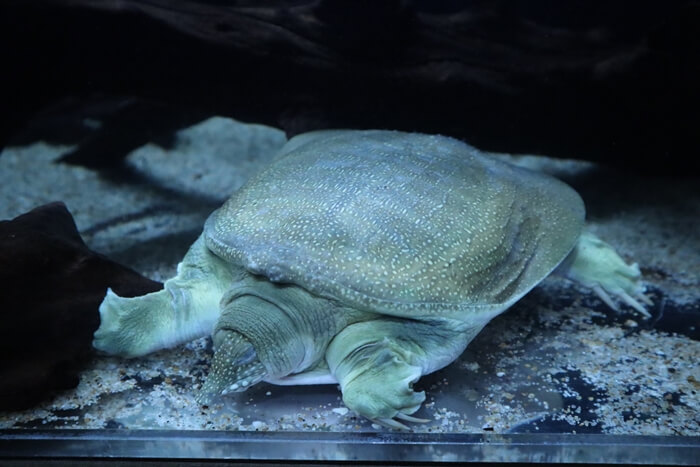

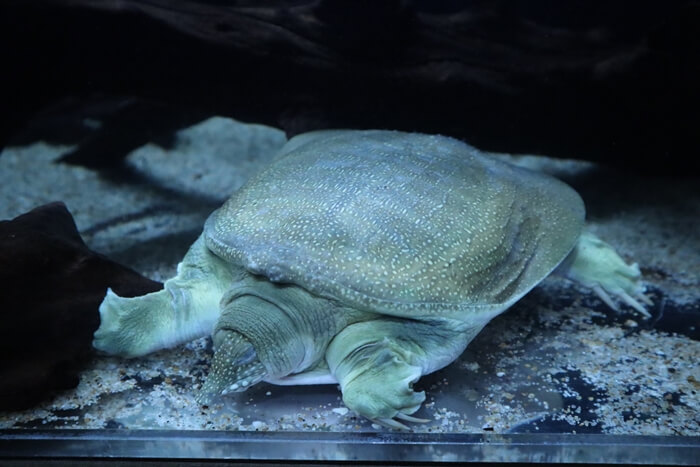

スッポン

- カメの仲間

- 他のカメと異なり、甲羅が柔らかい

- 長い首と鼻を水面に出して呼吸をする

スッポンはアゴが強力で、一度かみついたら離しません。

甲羅が柔らかいのは、防御に頼る必要がないくらい凶暴な性格だからです。

カミツキガメ

- ワニのように強そうな身体と顔つき

- ゴツゴツした太い脚とするどい爪

- その名の通り「噛みつく力」がとても強い

カミツキガメは、怒らせるとカメらしからぬ速さですっ飛んできます。

しかし、フータによると普段は臆病でおとなしいそうです。…本当に?

オタマジャクシ

- カエルの子ども

- ニョロニョロとした尻尾が特徴的

- 丸くて小さな体をしている

フータが言うには、足が出てくる頃が魚類から両生類への進化をたどっているようで胸が熱くなるらしい。

(ただし個人差あり)

カエル

- 体長は10cmくらい

- 樹木の上に生息している

- 4~7月になると、産卵のため池や沼に集まる

産卵したばかりのオタマジャクシは、ゲンゴロウが天敵です。

夏になると、あつ森の池にもゲンゴロウが増えますが、カエルが産卵したオタマジャクシを狙っているのかもしれませんね。

ドンコ

- 最大30cm程まで成長する淡水魚

- 迷彩のような体の模様が特徴的

- ぼてっとした太い体をしている

- 名前の由来は「動きが鈍いこと」

(諸説あり)

ドンコはとても食いしん坊で、口に入りさえすれば自分と同じ大きさでも食いつくそうです。

ドジョウ

- ニョロニョロと細長い体をしている

- 口の周りに生えたヒゲが特徴的

- ヒゲはエサを探すためのセンサー

- 危険や環境の変化を察知すると砂の中に潜る

ドジョウは見た目に反して、食べると美味しい魚です。

また、昔は毒消し薬としても重宝されていました。

ナマズ

- 口元の長いヒゲ

- 鱗がなく、体はヌルヌルしている

- 平たい顔とつぶらな瞳が可愛い?

- 夜行性なので、昼間は岩陰などでじっとしている

ボケーッとした顔が特徴的なナマズですが、意外と肉食性の魚なんです。

大きな口の中には数百本の歯があり、自分と同じ大きさの獲物を丸呑みにしてしまいます。

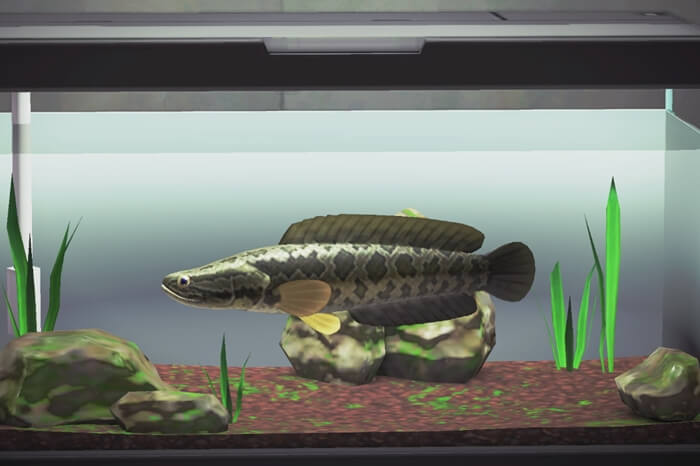

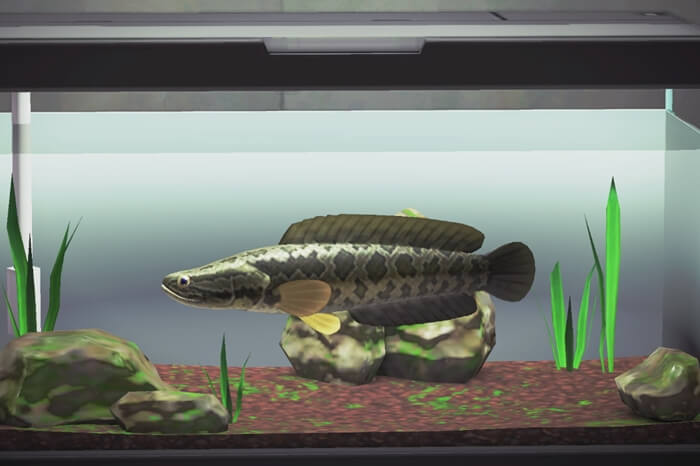

ライギョ

- タイワンドジョウ科に分類される魚の総称

- 細長い体とヘビのような頭が特徴的

- 水面に顔を出して空気呼吸ができる

- 水流のない緩やかな水域を好む

ライギョという名前は「雷が鳴っても獲物を放さない」という性格が由来しています。

英名では「Snakehead(スネークヘッド)」と呼ばれ、釣りの対象魚としても人気です。

ブルーギル

- 体全体にある縞模様が特徴的

- 身近に生息する外来魚としても有名

- 名前の由来は、青っぽい黄緑色の体とエラの縁にある紺色の模様

「blue(青)+ gill(エラ)」

ブルーギルは、食欲旺盛で釣り餌にバシバシ食いついてきます。

あまりにも食いつくので、釣り人からちょっと嫌われているかも?

イエローパーチ

- アメリカやカナダに生息する淡水魚

- オレンジ色の体と縞模様が特徴的

- ギザギザとした背ビレが人気

イエローパーチは、海外で釣りの対象魚として人気があります。

日本では釣れない魚なので、わざわざ海外まで足を運んで釣りに行く人もいるそうです。

ブラックバス

- スポーツフィッシングで人気の魚

- 大きな口と太い胴回りをしている

- 体の中央を通る1本の黒いラインが特徴的

ブラックバスは、スポーツフィッシングの対象魚として最も人気です。

日本やアメリカでは、プロトーナメントも開催されています。

ティラピア

- 割と気性が荒い

- 食用として世界各地の河川に導入されている

- アフリカが原産だが、日本にも外来種として定着している

ティラピアは身に臭みがなく味も旨いことから、各国で食用として重宝されています。

鯛に似ていることから日本でも過去に多く流通していましたが、鯛の養殖が盛んになったことから、最近は店頭で見かけることはないようです。

パイク

- 褐色の体と小さな白い斑点模様が特徴的

- 雑食性の肉食魚で、時には鳥類や哺乳類も捕食する

- ヨーロッパではゲームフィッシングの対象魚として人気がある

パイクは雑食性の肉食魚です。

魚だけではなく昆虫や両生類、時には自分より大きな鳥類や哺乳類まで捕食します。

カモのくちばしのような大きな口には、小さく鋭い歯がびっしりと並んでいます。

くわえた獲物は、なかなか放してくれませんよ。

ワカサギ

- 全長15cmほど

- 冷たい淡水域(内湾や湖)に生息する

- 氷上に穴をあけるレジャーフィッシングが有名

ワカサギは漢字で「公魚」と書きます。

これは江戸時代に、ワカサギを将軍(徳川家)に献上していたからだそうですよ。

アユ

- 成魚の全長は約30cm

- 胸ビレの後方に大きな楕円模様がある

- 成長するにつれ、川→海→川と回遊する

夏になると、成魚となり川へ帰ってくるアユを狙った「アユ釣り」が盛んになります。

アユを食べると夏を思い出すことから、まさに夏の風物詩と呼べる存在です。

ヤマメ

- 河川の上流域に生息している

- 体の青っぽい楕円形の模様が特徴的

- 少し赤みを帯びた体色

- 釣り人からは「渓流の女王」と呼ばれている

ヤマメは一生を河川で過ごす魚です。

しかし生息域によっては、サケのように海に出る種も存在します。

(「サクラマス」と呼ばれています)

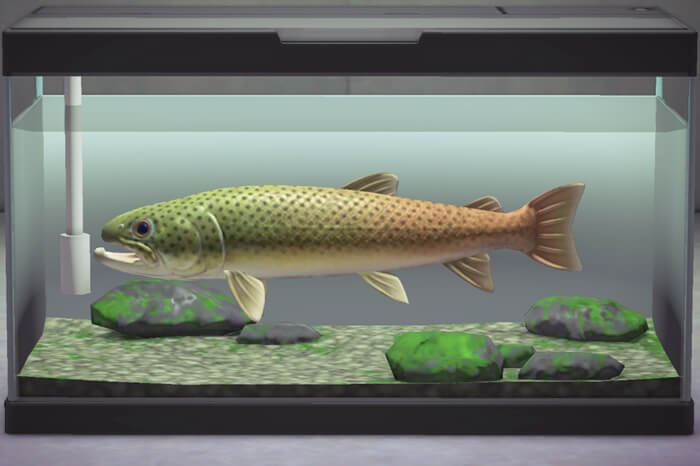

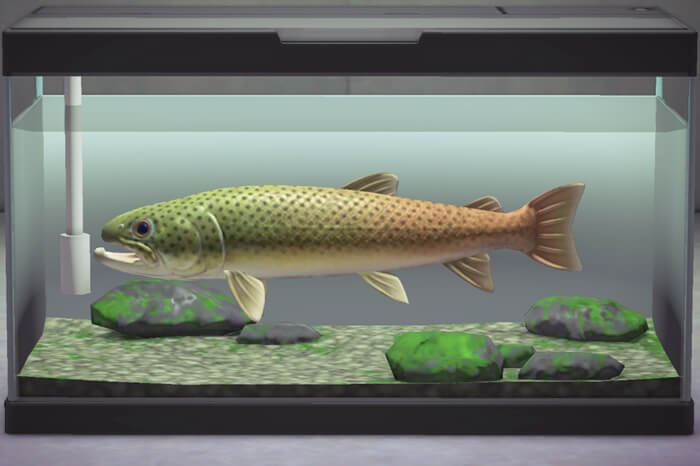

オオイワナ

- 河川の最上流域に生息している

- 黒っぽい体と白い斑点模様が特徴的

- 釣り人からは「渓流の王様」と呼ばれている

イワナは河川の最上流域に生息しています。

警戒心がとても強く、激しいなわばり争いをするため、イワナの生息域は他の魚の姿が見られないそうです。

ゴールデントラウト

- カリフォルニア州にのみ生息している

- オレンジ色の体と黒い斑点が特徴的

ゴールデントラウトは、人が足を踏み入れないような山奥の渓流に生息しています。

めったに見られない魚であることから、学名ではアクアボニータ(水の妖精)と表現しているそうです。

イトウ

- サケ科に属する大型の淡水魚

- 日本では北海道にのみ生息している

- 体長が2mを超えることもある

アイヌ民族に残る伝説には「イトウがクマを飲み込んだ」なんて話があるようです。

クマを追っていた狩人が、体長40~50mのイトウに遭遇したとかしないとか…

サケ

- 通称”シロザケ”と呼ばれる魚

- 川で生まれ、海で育ち、産卵時に川に戻ってくる

- 塩鮭やイクラ、筋子など日本の食卓に多く並ぶ

”サケ”と”サーモン”と聞くと、どのようなイメージが浮かびますか?

サケは魚で、サーモンは刺身?いやいや、サケとサーモンは同じ魚?

その答えを別記事で調べてみたので、気になる方はぜひご覧ください。

キングサーモン

- 和名は「マスノスケ」

- 全長は最大で約1.5mで、サケの仲間では最大サイズ

- アラスカ中心の北太平洋に生息し、オホーツク海などを回遊する

キングサーモンはサケの種類でも特にサイズが大きく、まさに王者のような風格を感じさせます。

さらに味の評価も高く、日本では水揚げ量が少ない高級魚であり、その名の通り「サケの王様」と呼ばれる存在です。

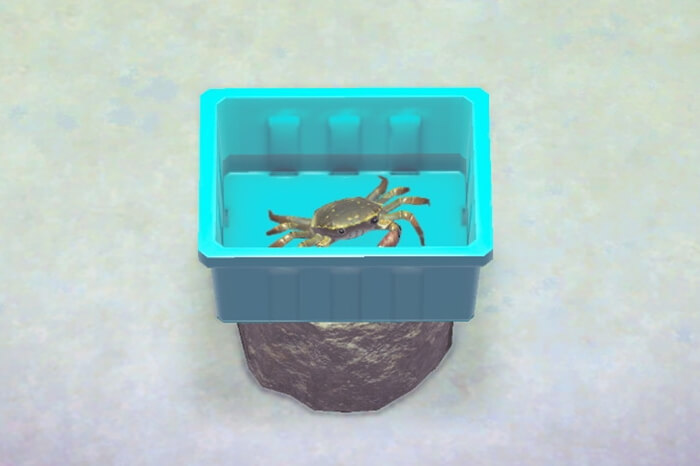

シャンハイガニ

- 正式名称は「チュウゴクモクズガニ」

- 大きなハサミには細い毛がたくさん生えている

- 生息範囲は中国の河川に広く分布している

シャンハイガニといえば、中華料理に欠かせない高級食材です。

日本国内にも食用として流通しています。

山形県や秋田県などでは養殖もされており、内子(卵巣)の濃厚な味わいが特に人気です。

グッピー

- 観賞魚として人気がある

- ヒラヒラとした大きな尾ヒレが特徴的

- 体色やヒレの形は個体ごとに異なる

グッピーは、個体により体色やヒレの形が異なります。

グッピー同士は、同じ種類の仲間と認識できているのかな?

ドクターフィッシュ

- 成魚の全長は約10cm

- 正式名称は「ガラ・ルファ」

- 皮膚の古い角質を食べてくれることが有名

- 37℃くらいの高い水温でも生きられる

ドクターフィッシュは「フィッシュセラピー」として治療効果が注目されています。

37℃の水温でも生息できることから、温泉施設では足湯などの体験サービスも多いです。

ぜんぜん痛くないので、まったくビビらなくても大丈夫です。

エンゼルフィッシュ

- 観賞魚として人気がある

- 平たい体と三角形のフォルムが特徴的

- 名前に似合わず激しい性格をしている

エンゼルフィッシュは、優雅な見た目から”エンゼル(天使)”の名を持ちます。

しかし見た目とは裏腹に、性格は意外に凶暴なようです。

ベタ

- 観賞魚として人気がある

- 長いヒレと美しい体色が特徴的

- なわばり意識が強く、他の魚とケンカする

ベタはなわばり意識が強く、他の魚とケンカしてしまい混泳できません。

”ベタ”という名前は、タイの方言で「闘魚」という意味があるそうです。

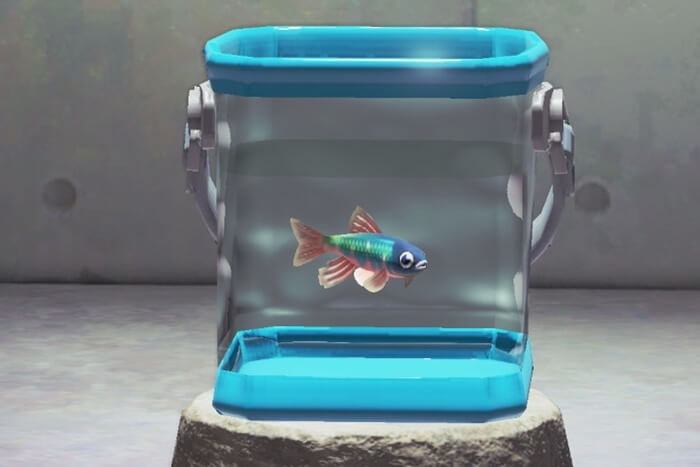

ネオンテトラ

- 観賞魚として人気がある

- ネオンのようにメタリックブルーに光るラインが特徴的

すみだ水族館の写真は、カージナルテトラという種類です。

見た目がとても似ていますが、体の赤いラインが「どこから開始しているか」を見ると判別できます。

ネオンテトラ :腹ビレ付近

カージナルテトラ:エラ付近

レインボーフィッシュ

- メタリックな体色と平たい体形が特徴

- 種ごとに異なる多彩な外見が観賞魚として人気

- オスは体色が鮮やかで、ヒレが長く伸びる

”レインボーフィッシュ”は、50種ほどの近縁の科に分類される魚の総称です。

種により外見が異なり、赤や青、オレンジといったカラフルな外見をしています。

ピラニア

- 体長は約30cm

- 体表のキラキラとした銀色の斑点が特徴的

- 口元には鋭い歯が並び、強力なあごで獲物を噛み切る

ピラニアといえば、ウシやデガワなどの大型動物に大群で襲い掛かる凶暴なイメージがあります。

しかし、本来の性格は臆病で、群れから離れた個体は岩陰などにひっそりと隠れているそうです。

アロワナ

- 体長は90cm程まで成長する淡水魚

- 観賞魚として人気がある

- 大きく斜めに裂けた口をしている

水族館でアジアアロワナを見ると、個体によりさまざまな色をしています。

赤いアロワナもいれば金色のアロワナもいますが、色が違ってもすべて同じ種だそうです。

ドラド

- 金色の体をしている

- 体長が1mを超える大型の魚

- 飼育環境では金色が少し薄くなる

ドラドは素早い泳ぎで、小魚やカエルなどを捕食します。

力強い泳ぎからの大ジャンプをすることもあり、時には鳥を捕まえて食べるそうです。

ガー

- 体長が2mを超える大型魚

- ワニのような鋭いキバと硬いウロコが特徴的

- 湖や下流域など流れの緩やかな水域を好む

ガーは観賞魚として人気がある一方、飼育放棄による放流が問題視されています。

日本国内でも意外と身近な場所で目撃されることがあり、よく悪者扱いされてしまう可哀想な存在です。

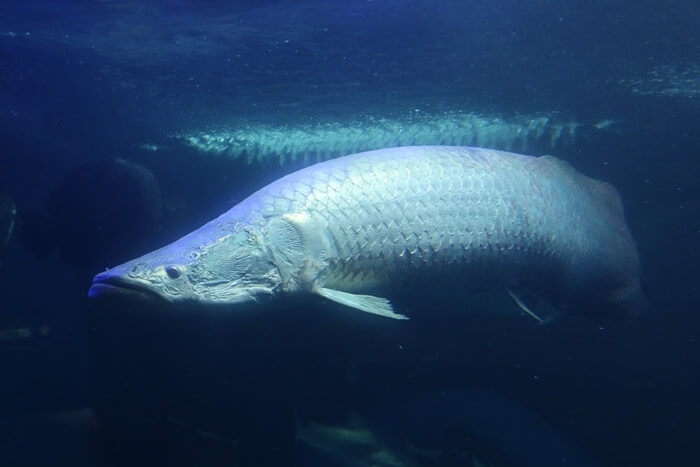

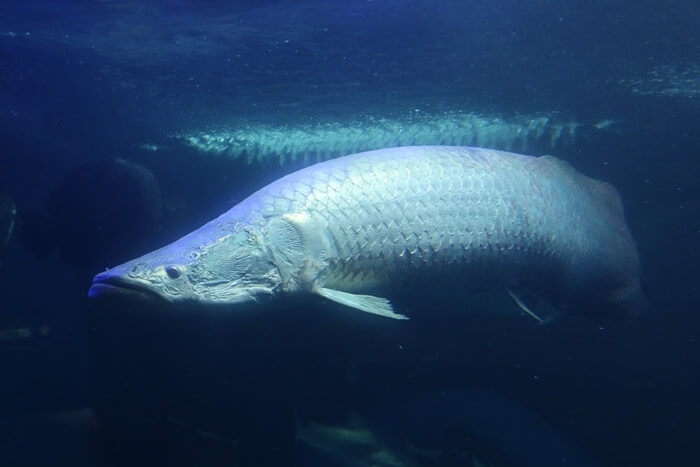

ピラルク

- 体長が3mを超える世界最大級の淡水魚

- 1億年以上前から姿を変えずに生きている魚

- 成魚は体の後半部分が赤みを帯びている

ピラルクという名前は、現地のトゥピ語で「魚」を意味する「Pira」と、化粧に使用される紅い色素を出す植物「Urucu」を合わせた意味を持っています。

エンドリケリー

- 怪獣のようなたくさんのヒレがある

- 飼育魚としても人気がある

- 3億年以上前から姿を変えずに生きている魚

とっても可愛らしい魚です。

えっ?どこが可愛いかって?別記事で紹介してるから見てください!

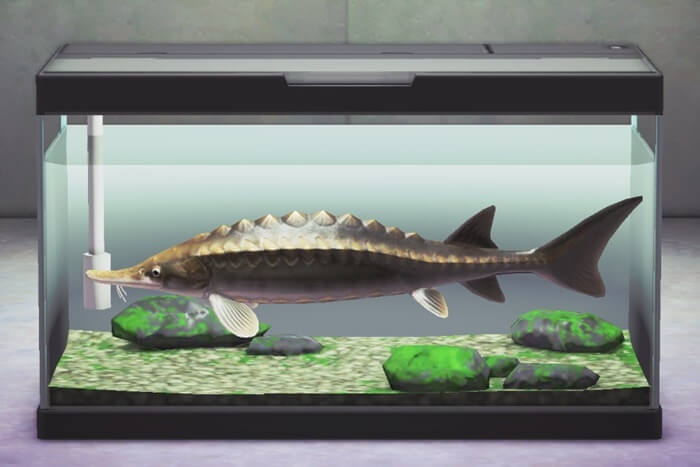

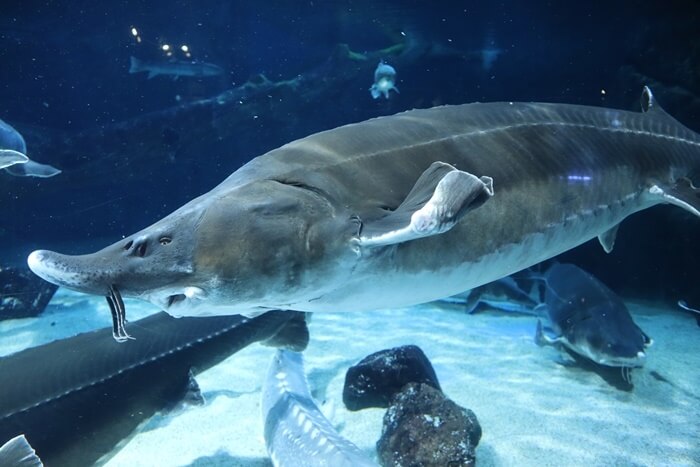

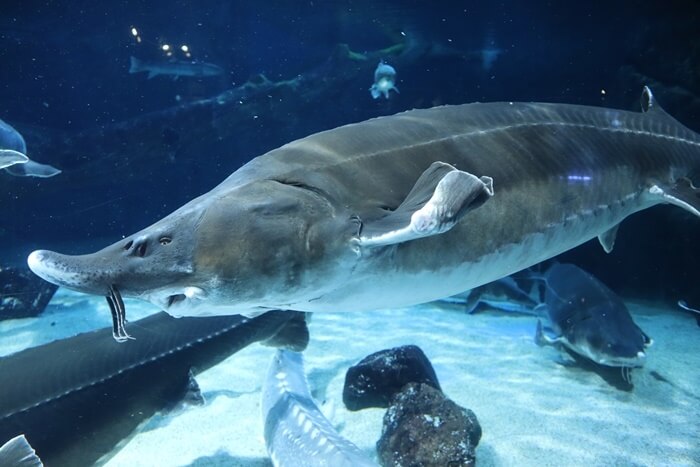

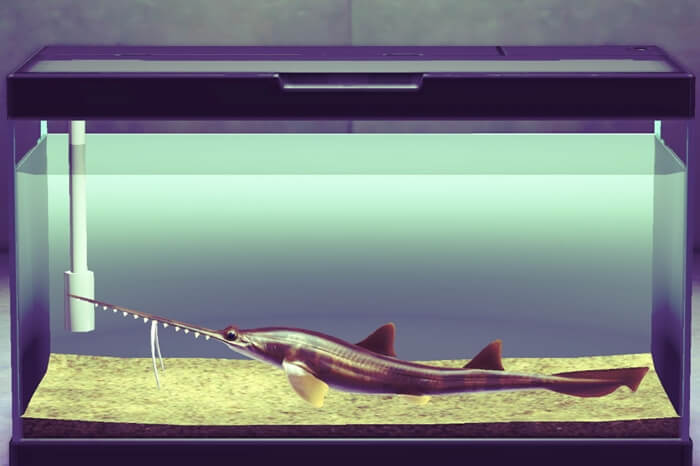

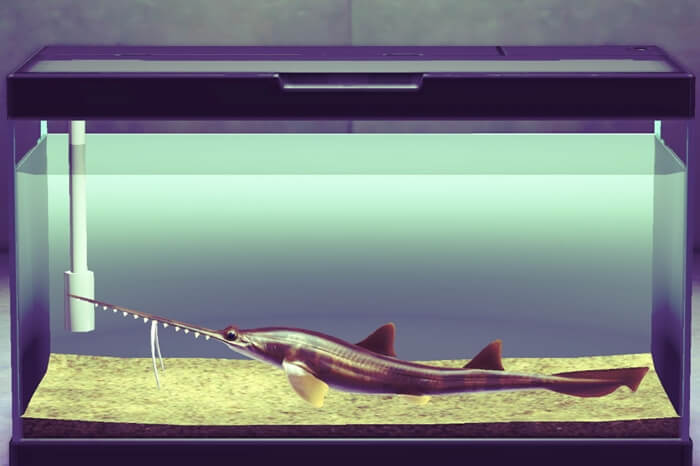

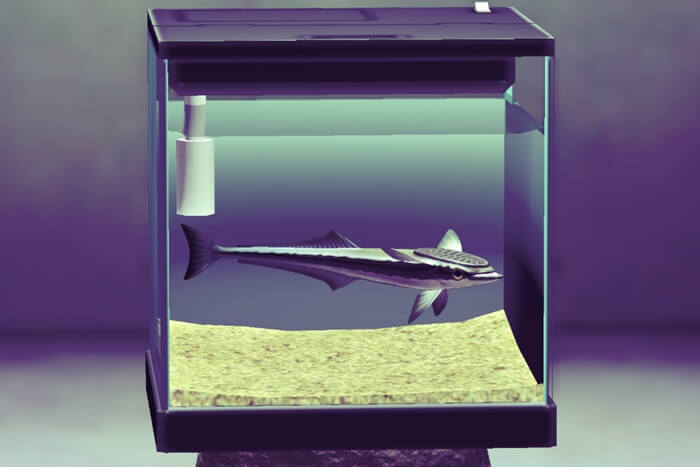

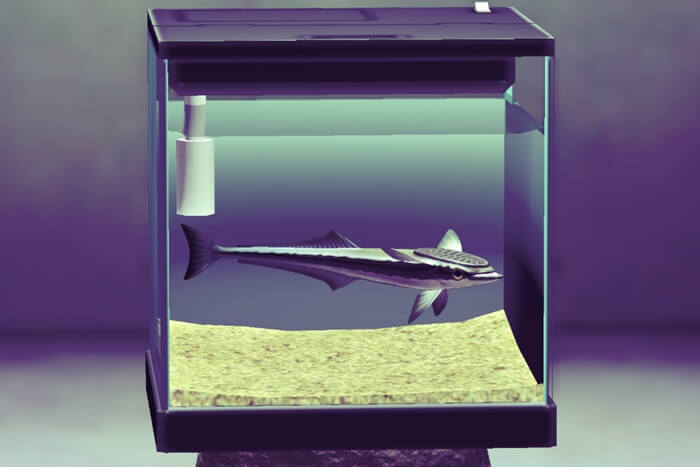

チョウザメ

- 3億年前から姿を変えずに存在すると言われている

- 長く伸びた鼻と4本のヒゲが特徴的

- 名前に”サメ”と付くがサメの仲間ではない

- チョウザメの卵は、世界三大珍味のキャビア

チョウザメの”チョウ”は「蝶々」を指しています。

しかし、チョウザメの見た目は、まったく蝶々に似ていません。

実は見た目ではなく、ウロコの形が蝶々に似ているからチョウザメと呼ばれているそうです。

クリオネ

- 正式には”ハダカカメガイ”と呼ばれる巻貝の仲間

- 透明な体が特徴的で、内臓が透けて見える

- 天使の羽のような翼足を羽ばたかせるように泳ぐ

- フータが解説してくれる「クリオネ・リマキナ」という名称は、ダイオウハダカカメガイという種の学名

クリオネはエサの捕食時に、「バッカルコーン」と呼ばれる6本の触手が伸びます。

この捕食時の姿が衝撃的で、普段の可愛らしい見た目からの変貌ぶりが注目を集めているようです。

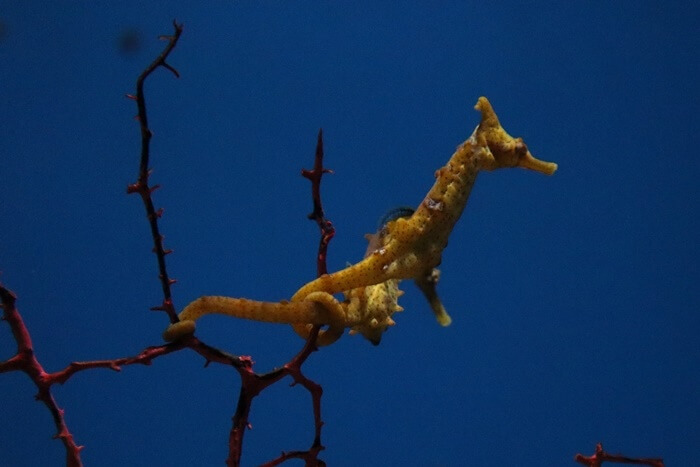

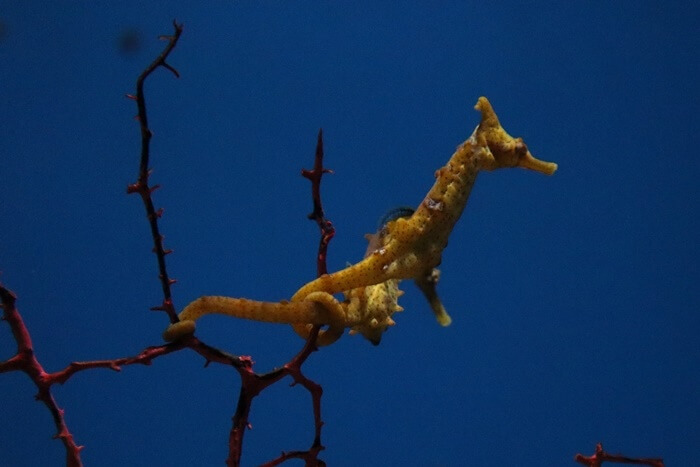

タツノオトシゴ

- 不思議な形をしている魚の仲間

- あまり泳ぎは得意じゃない

- 長い尻尾で海藻などにつかまる

- 周囲の環境に溶け込む「擬態」が得意

タツノオトシゴは、生息する環境により色や形の異なるさまざまな種が存在します。

リーフィーシードラゴンやウーディーシードラゴンは、見た目がユニークで面白いですよ。

クマノミ

- 観賞魚として人気

- オレンジ色の体に白いラインが特徴的

- イソギンチャクと共生している

クマノミは、体をクネクネと振る「ワッギング」と呼ばれる泳ぎ方をします。

体をクネクネと振る動きは、他の魚に見られない特徴です。

ナンヨウハギ

- コバルトブルーの体と黄色い尾ヒレが特徴的

- サンゴ礁に生息し、群れで泳いでいる

- 小さくて鋭い歯を持っており、海藻を上手につまんで食べる

ナンヨウハギは映画で有名になり、「ドリー」の愛称で人気です。

似たような色を持つ魚が少く、パッと見ただけでナンヨウハギだと分かるので、子どもでもすぐに見つけられます。

チョウチョウウオ

- 木の葉のような丸くて薄い体が特徴的

- 色や形の異なる100種類以上の仲間が存在する

チョウチョウウオの仲間は、いずれも派手な見た目をしています。

派手な姿は外敵から目立ちそうですが、実は多くのメリットがあるようです。

・サンゴ礁に身を隠すのに適している

・たくさんの魚が泳ぐサンゴ礁で、同じ種類の仲間を見分けやすい

ナポレオンフィッシュ

- オスの成魚は全長が2mを超える大型の海水魚

- 正式名称は「メガネモチノウオ」

- 目元から伸びる帯状の模様が特徴的

- 額がコブのように前方に突き出ている

コブのように突き出た額は、ナポレオンフィッシュの大きな特徴です。

この特徴的な形状が「ナポレオンの帽子」のように見えることから”ナポレオンフィッシュ”と呼ばれています。

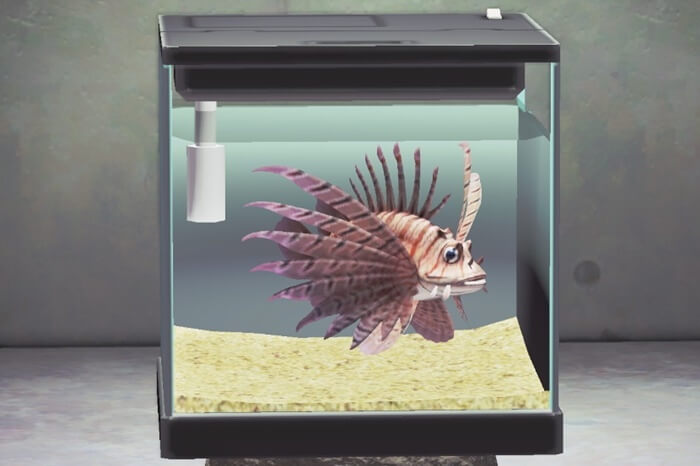

ミノカサゴ

- トゲのある長いヒレと縞模様が特徴的

- トゲには毒があり、刺されるとメチャクチャ痛い

- ヒレを開いた姿が美しく、観賞魚として人気がある

ミノカサゴは、よく似ているハナミノカサゴと一緒に展示されていることが多いです。

見た目がそっくりですが、「尾ヒレに斑点模様がないのがミノカサゴ」と覚えておけば簡単に見分けられますよ。

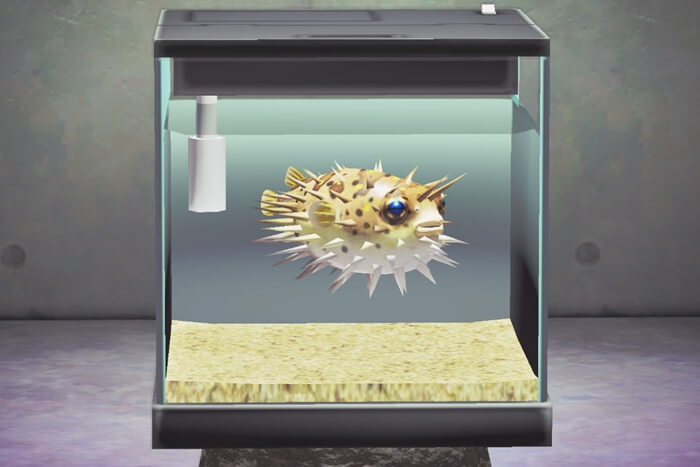

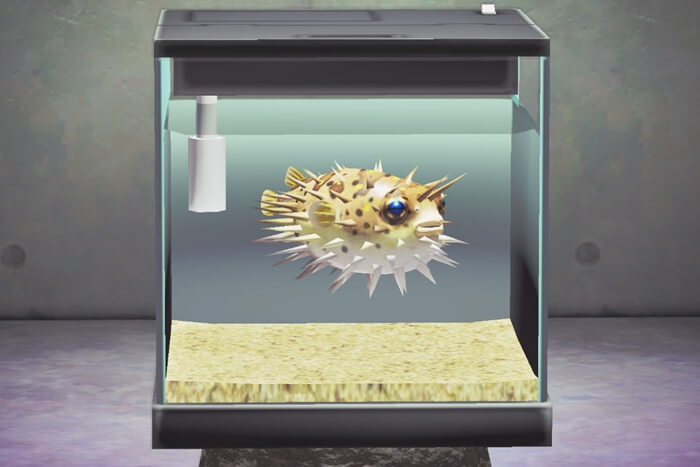

フグ

- 体長は10~20cm程度

- 猛毒(テトロドトキシン)を持っている

- 白色の斑点模様が特徴的

フグは威嚇するときに身体を大きく膨らませます。

膨らんでまん丸になった顔は「プク顔」みたいで可愛らしいですよ。

ハリセンボン

- 全長約40cm

- 体表に無数のトゲがある

- 怒ると水や空気を吸い込んで体を膨らませる

- 腹ビレがない(フグ科に共通の特徴)

ハリセンボンの仲間には、見た目がソックリなネズミフグがいます。

水族館でも多く見られるので、見分けるときは下記のポイントに注目してみてください。

ハリセンボン:全長約40cm、ヒレ以外に黒い斑点模様がある

ネズミフグ :全長約70cm、ヒレを含む体全体に黒い斑点模様がある

アンチョビ

- ”アンチョビ”は、カタクチイワシ科の総称

- 日本では食品名に用いられている

(パスタやサンドイッチなど) - 目が頭部の前方によっている

- 口が頭部の下の方にある

アンチョビは、水族館で多く展示されているマイワシと似ています。

カタクチイワシには、マイワシの体の側面にある黒い斑点がないことが判別するポイントです。

アジ

- 日本の食卓に欠かせない魚

- 青みがかった体と黄色のコントラストが特徴的

- 体の側面には「ぜいご」と呼ばれる線上のウロコが並んでいる

名前の由来は「味が良いから」。シンプル。

イシダイ

- 白黒の縞模様が特徴的

- 岩礁地帯に生息している

- 強靭な歯を持っており、貝などを砕いて食べる

- 釣り人に人気があり「磯の王者」と呼ばれている

名前の由来は、諸説あるそうです。

・石すら噛み砕く歯を持つこと

・石の目立つ岩礁に生息していること など

スズキ

- 全長が最大1mくらいになる

- 少し突き出た下あごが特徴的

- 出世魚と呼ばれており、成長するにつれ呼び名が変わる

どうぶつの森シリーズでは、あまりに釣れすぎることから「またお前か」のイメージが強いです。

リアルでは、釣れると嬉しい高級魚です。

タイ

- 赤い体が特徴的

- 尾ヒレの末端が黒く縁どられている

- 平たい体をしている

タイの仲間は100種類以上います。

その中でも、赤い体をしているタイは「マダイ(真鯛)」と呼ばれています。

”○○タイ”と呼ばれる魚はたくさんいますが、中にはタイ科ではない魚も多く含まれています。(イシダイなど)

カレイ

- 平たい体をしている

- 口が小さく、おちょぼ口

- 両目が体の右側にある

(一部例外あり)

カレイはヒラメと見た目がとても似ていますが、口の大きさを見比べると判別しやすい。(カレイは口が小さい)

一般的な見分け方は「左ヒラメに右カレイ」という言葉があるように目の位置ですが、一部例外もあるようです。

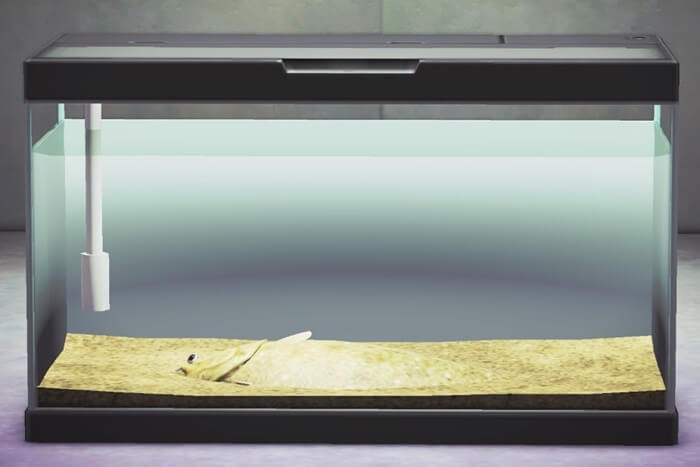

ヒラメ

- 平たい体をしている

- 口が大きく、鋭いキバがある

- 両目が体の左側にある

- 体長は最大1mを超えることもある

ヒラメは平らな体を活かして、普段は砂地に潜って身を潜めています。

砂に潜らずに体色を変化させて隠れることもあり、まさに変身の達人です。

イカ

- 白く透き通った体をしている

- 8本の腕と2本の触腕を持っている

- 元は貝の仲間で、体内に甲と呼ばれる貝殻を持っている

イカの白く透き通った体には色素細胞が無数にあり、環境の変化や危険を察知すると自由自在に体色を変化させられるそうです。

ウツボ

- 全長約20cm~4mと幅広い

- 鋭い歯と大きな口を持つ

- ウナギ目に属し、円筒形の細長い体をしている

- 温暖な海域の岩礁などに生息している

ウツボといえば恐いイメージがありますが、実はとても臆病な魚です。

いつも岩陰に隠れて、めったに襲ってくることはありません。

でも、怒らせると恐いタイプかも?

ハナヒゲウツボ

- ウツボの仲間

- サンゴ礁に生息している

- 鼻先に花びらのような器官がある

サンゴ礁に生息するハナヒゲウツボは、とても派手な見た目をしています。

幼魚は黒っぽい体色をしていますが、成長するにつれて鮮やかな青色の体に変化する美しい魚です。

マグロ

- 体長は最大3mにもなる大型魚

- 寿命は20年以上とも言われている

- お寿司をはじめとする食に欠かせない存在

「マグロ」は、スズキ目サバ科マグロ属に分類される8種の総称です。

- クロマグロ

- ミナミマグロ

- キハダマグロ

- メバチマグロ

- ビンナガマグロ

- コシナガマグロ

- タイセイヨウクロマグロ

- タイセイヨウマグロ

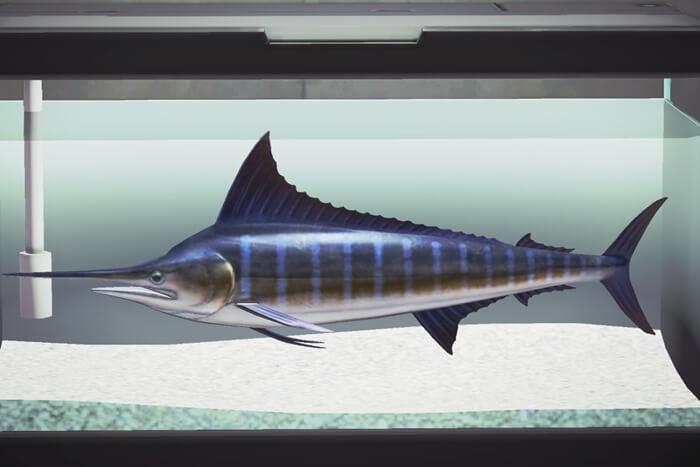

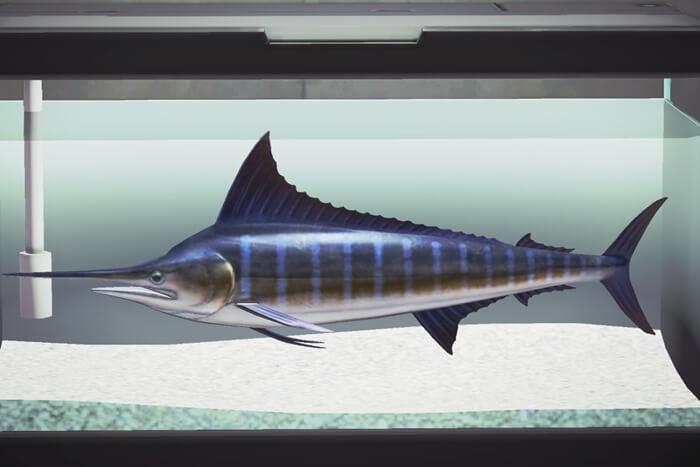

カジキ

- 全長約4mとなる大型の海水魚

- 剣のように鋭く伸びた上アゴが特徴的

- 時速100kmで泳ぐ

カジキは大型の肉食魚であり、攻撃的な性格をしています。

ボートや調査用の潜水艇が攻撃されることもあり、船底にカジキの吻が突き刺さっていたという逸話もあるとか。

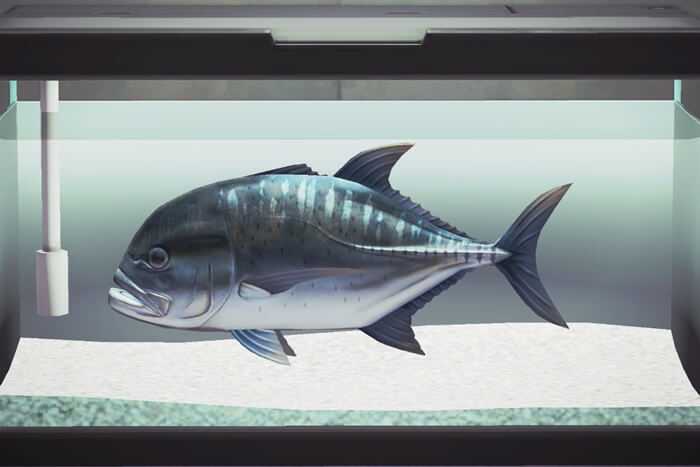

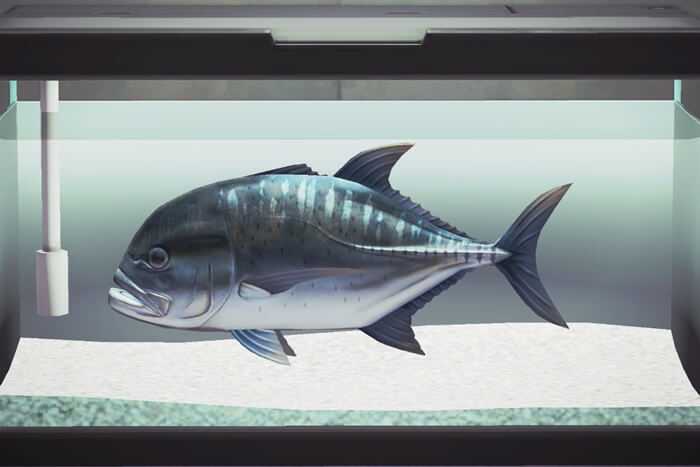

ロウニンアジ

- 全長約180cmとなる大型の海水魚

- 体高が高く、顔つきはマダイに似ている

- 若魚は銀白色で、成長するにつれ灰白色となる

- 釣りの対象魚として人気が高い

ロウニンアジは巨体と引きの強さから釣りの対象魚として人気です。

釣り人たちからは、英名「Giant trevally(ジャイアント・トレヴァリー)」の頭文字から”GT”と呼ばれています。

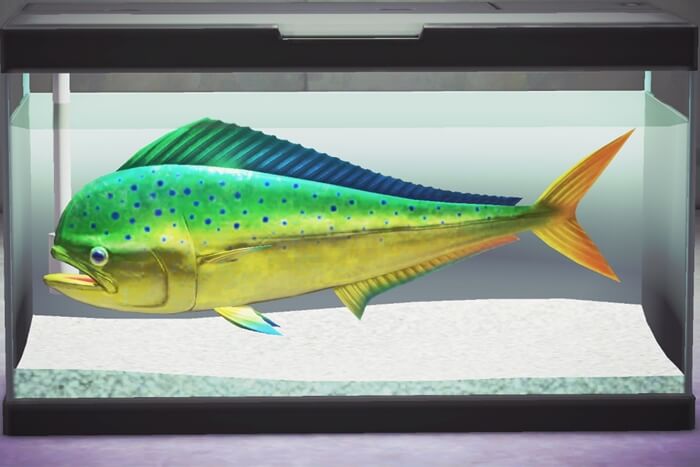

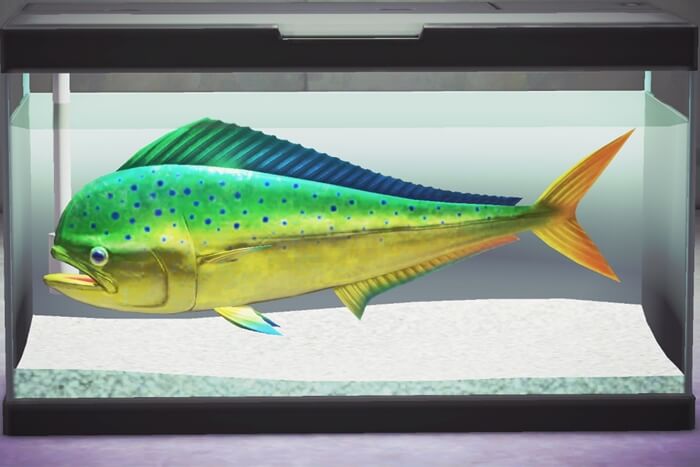

シイラ

- 全長約2mとなる大型の海水魚

- 黄金色の体色と青黒い斑点模様が特徴的

- オスは成長するにつれて額が隆起する

- 釣りの対象魚として人気

シイラはクセのない淡白な味わいが幅広い料理に活用されています。

ハワイでは「マヒマヒ」と呼ばれ、高級魚として人気を集めています。

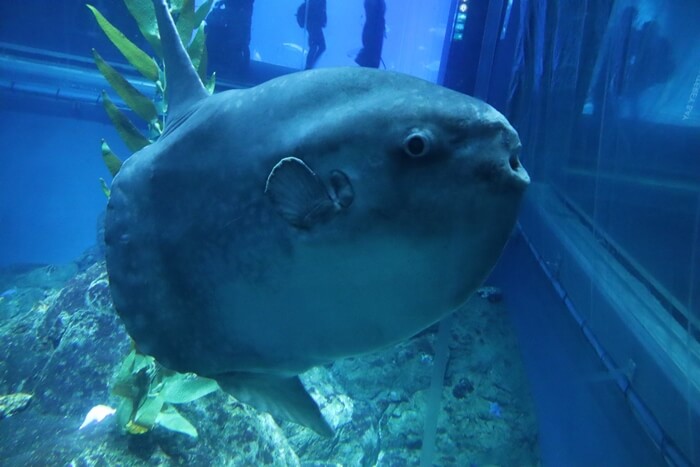

マンボウ

- 全長約3mとなる大型の硬骨魚

- 円盤のような体形と長く伸びたヒレが特徴的

- フグの仲間(フグ目に見られる丸い目や小さな口が特徴)

- いまだにナゾが多い魚

水族館のマンボウが泳ぐ水槽は「透明なビニール」で覆われています。

これは方向転換が苦手なマンボウが、水槽の壁にぶつかること防ぐためだそうです。

マンボウはストレスやショックに弱いと噂されることもあり、意外とデリケートな生き物なのかもしれませんね。

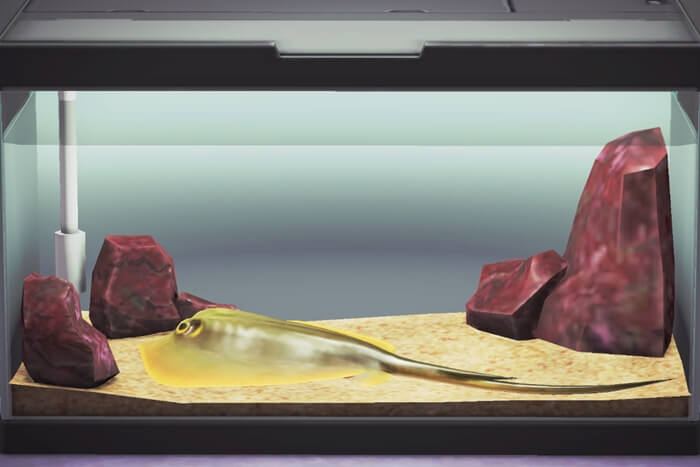

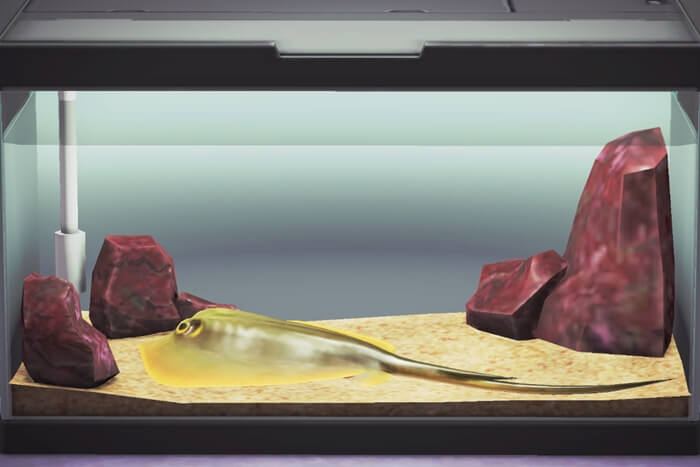

エイ

- 全長約1m(尾を含めると約2m)

- 座布団のような平たい体をしている

- 尾には毒を持つトゲがある

- 腹面は白く、オレンジに縁取られている

エイをお腹側から見ると、口が笑っているように見えてちょっと可愛らしいです。

しかし、おとなしい性格ですが、尾には鋭いトゲがあります。

種によっては毒もあるので注意が必要です。

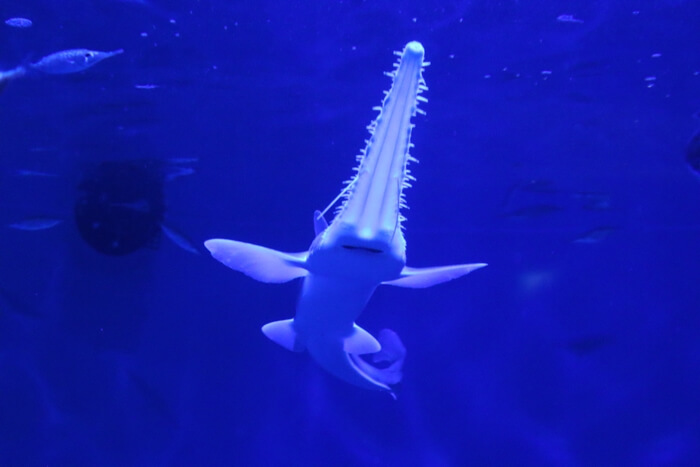

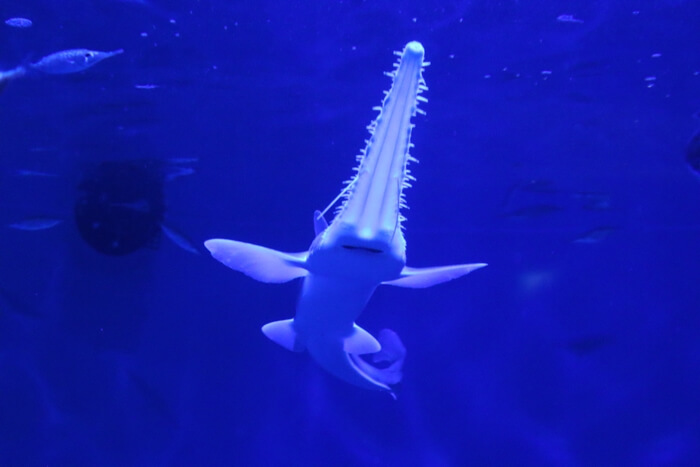

ノコギリザメ

- ギザギザの長い頭を持つサメの仲間

- ノコギリに2本のヒゲが生えている

- おとなしい性格をしている

ノコギリザメの特徴的な頭は、獲物を捕らえるときに使われます。

激しく振り回すことで、小魚を真っ二つに切り裂いてしまうそうです。

シュモクザメ

- 体長4m程になる大型のサメ

- 金槌(かなづち)のような頭が特徴的

- 別名「ハンマーヘッド・シャーク」

- サメの仲間ではめずらしく、群れで行動する

シュモクザメの頭は「ロレンチーニ器官」があり、レーダーのような役割を果たします。

微弱な電気を感知しながら、海底付近のエイなどを頭部で掘り起こして捕食するそうです。

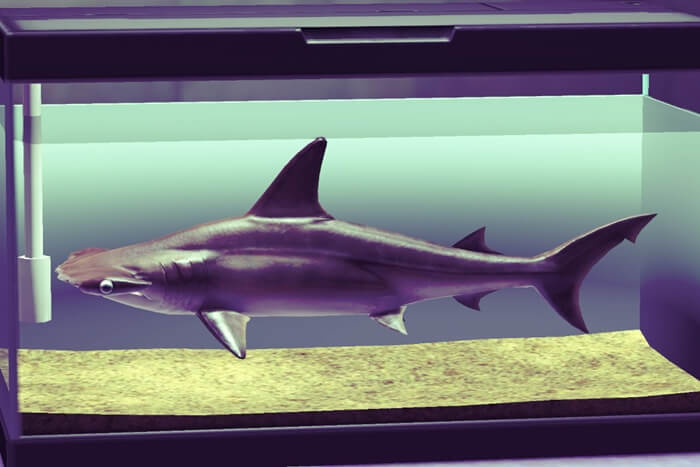

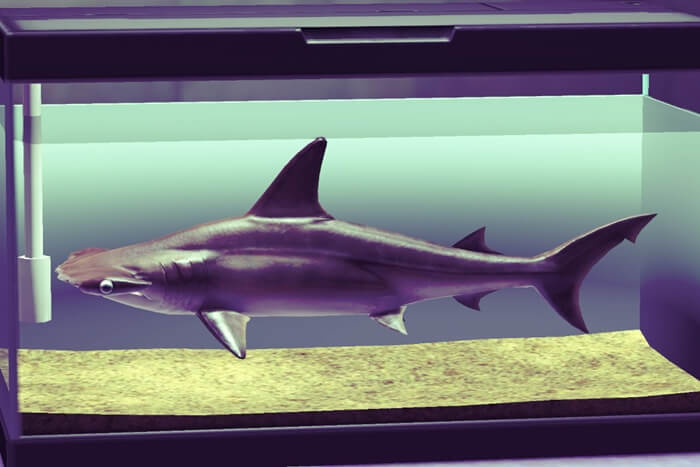

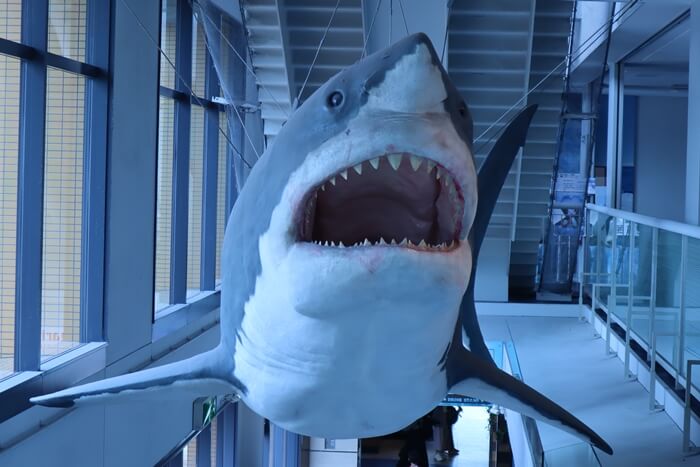

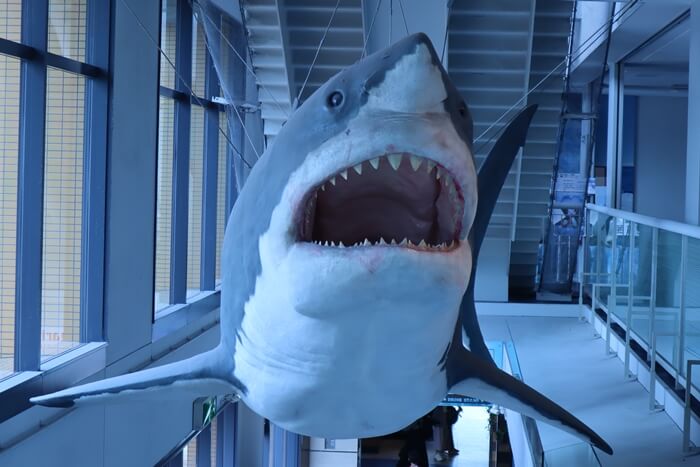

サメ

- 世界中の海に広く分布する大型のサメ

- 背中が濃い灰色、腹側は白色をしている

- 側頭部(頬)が白く「ホホジロザメ」と呼ばれている

ホホジロザメは、飼育がとても難しいサメと言われています。

2020年現在も水族館で飼育されることはなく、泳ぐ姿は映画で見ることがほとんどなサメです。

ジンベエザメ

- 体長が12mにもなる世界最大のサメ

- 性格はおとなしく、小魚やプランクトンを食べる

- ゆったりと泳ぐ姿は、ダイバーのあこがれ

あつ森の表記は”ジンベエザメ”ですが、名前の由来は「甚平(じんべい)」だから”ジンベイザメ”が正しい?

答えは別記事で紹介しています。気になる方はどうぞ。

コバンザメ

- 頭部の上に小判のような吸盤がある

- 大型のサメやウミガメにくっついて泳ぐ

- サメの仲間ではない(スズキ目に属す)

コバンザメは大型の生き物にくっつくことで、食べこぼしや皮膚についた寄生虫を食べて暮らしています。

大きなものには人であっても積極的に寄ってくるので、ダイバーからも人気です。

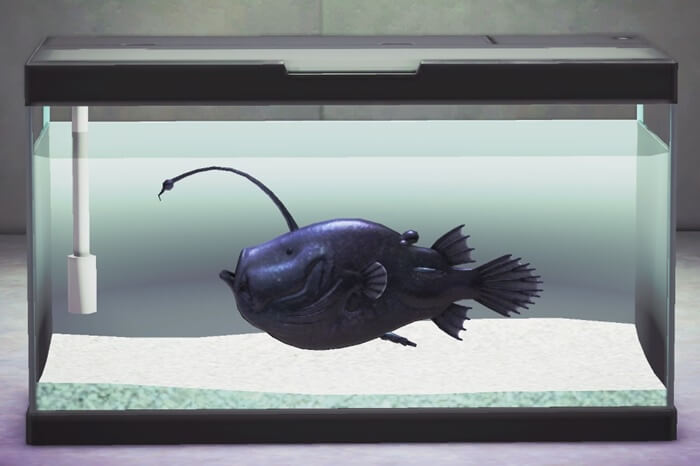

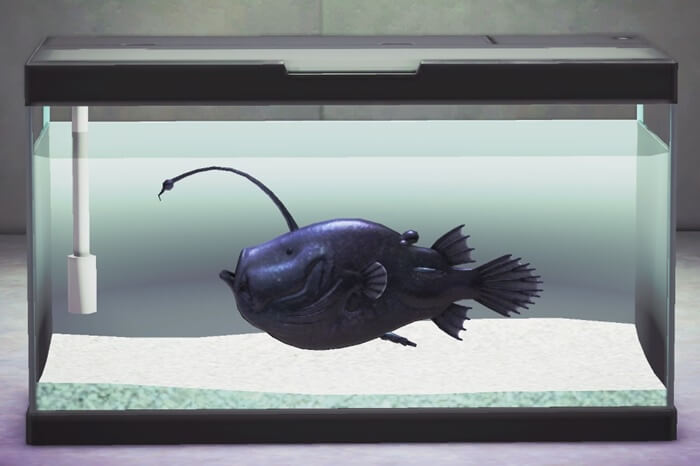

チョウチンアンコウ

- 深海に生息している

- 丸みを帯びた黒い体をしている

- おでこに提灯のような発光器官がある

- 提灯でエサとなる獲物をおびき寄せる

あつ森で釣れるチョウチンアンコウは、すべてメスの姿です。

オスは5cm程度の大きさしかなく、生殖行動を終えるとメスに吸収される少し悲しい結末を迎えます。

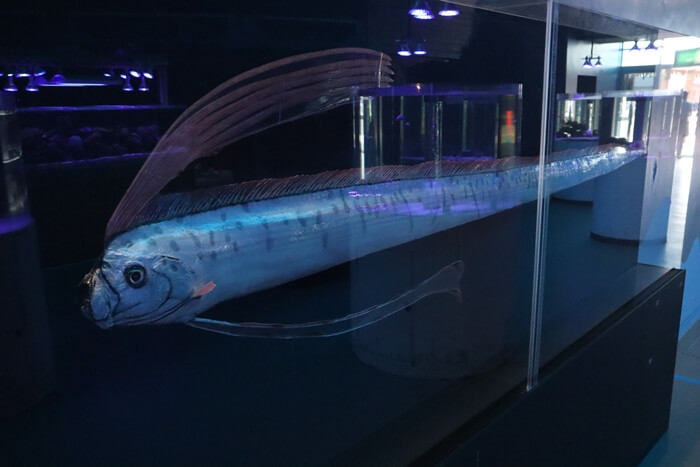

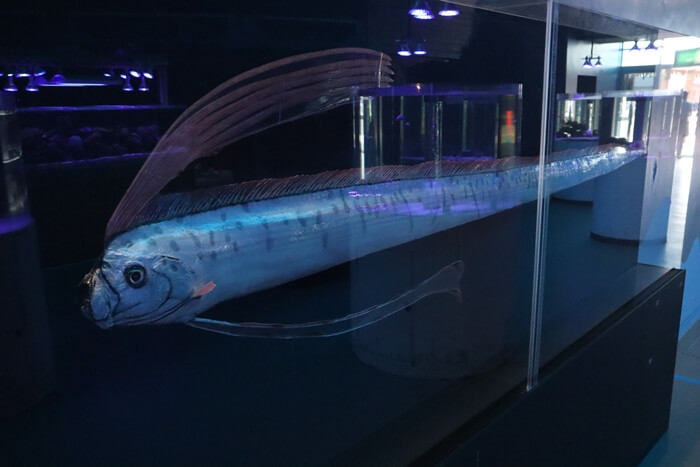

リュウグウノツカイ

- 水深200~1,000mの深海に生息する

- 全長は3mくらい

(最大11mの個体も確認されている) - 長く伸びる背ビレと胸ビレが特徴的

リュウグウノツカイはナゾが多く、竜宮城からやって来たとも言われています。

・鏡のように光を反射する銀色の体

・龍の髭のような長い腹ビレ

これらの神秘的な特徴から「竜宮の遣い」と呼ばれているようです。

デメニギス

- 透明な頭に緑色の目が特徴的

- 水深400~800mの深海に生息している

- クラゲを捕食するため上を見ながら泳いでいる

デメニギスは、未だ多くの謎に包まれた深海魚です。

透明な頭が特徴的で、内部に見える緑色の目で上を見ながら泳いでいます。

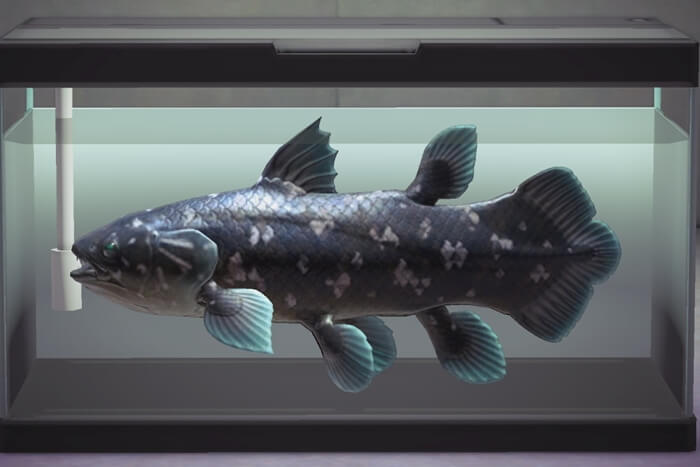

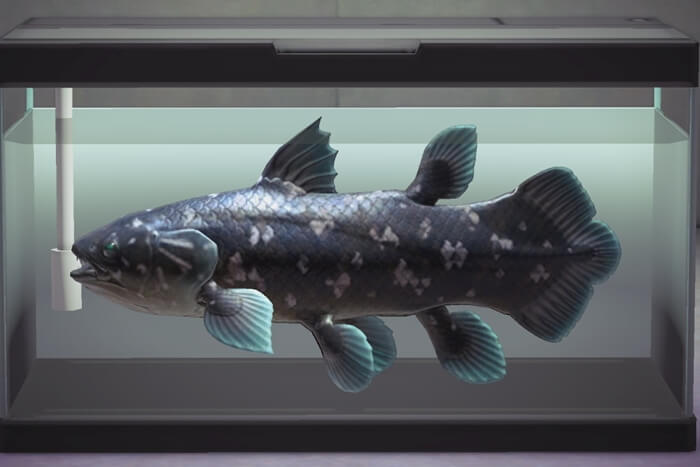

シーラカンス

- 体長は2m程度と言われている

- 数億年前から姿を変えていない生きた化石

- 手足のような複数のヒレが特徴的

シーラカンスは、手足のように大きく関節のあるヒレをもっています。

その特徴から「陸上生物への進化過程ではないか」と言われています。

水族館で実物と見比べてみよう

水族館で泳ぐ魚を見て、ついつい考えてしまうことってありませんか?

「あっ!800ベルの魚だ。」

「またお前か。」

どうぶつの森ユーザーの頭の中は、魚の売値が瞬時に浮かぶようです。

そしてスズキという魚は、通称「またお前か」と呼ばれるようになりました。

どうぶつの森で釣れる魚は、水族館で見られることも多いです。

きっかけが何であろうと、知っている魚は無意識に注目してしまいます。

水族館に足を運ぶ機会があったら、ぜひゲームと実物を見比べてみてください。

きっと楽しい発見があり、生き物に興味を持つきっかけになるはずですよ!

余談(攻略本選びに迷っている方へ)

ニンドリの攻略本は、家具や生き物の写真が豊富でレイアウトも綺麗です。

カタログとして楽しみたい人に、ぜひおすすめします。

個人的には、家具の多すぎるカラーバリエーションを把握するのに欠かせない存在です。

コメント