どんな生き物?

学名:Ostorhinchus notatus

分類:スズキ目テンジクダイ科

英名:Spotnape cardinalfish

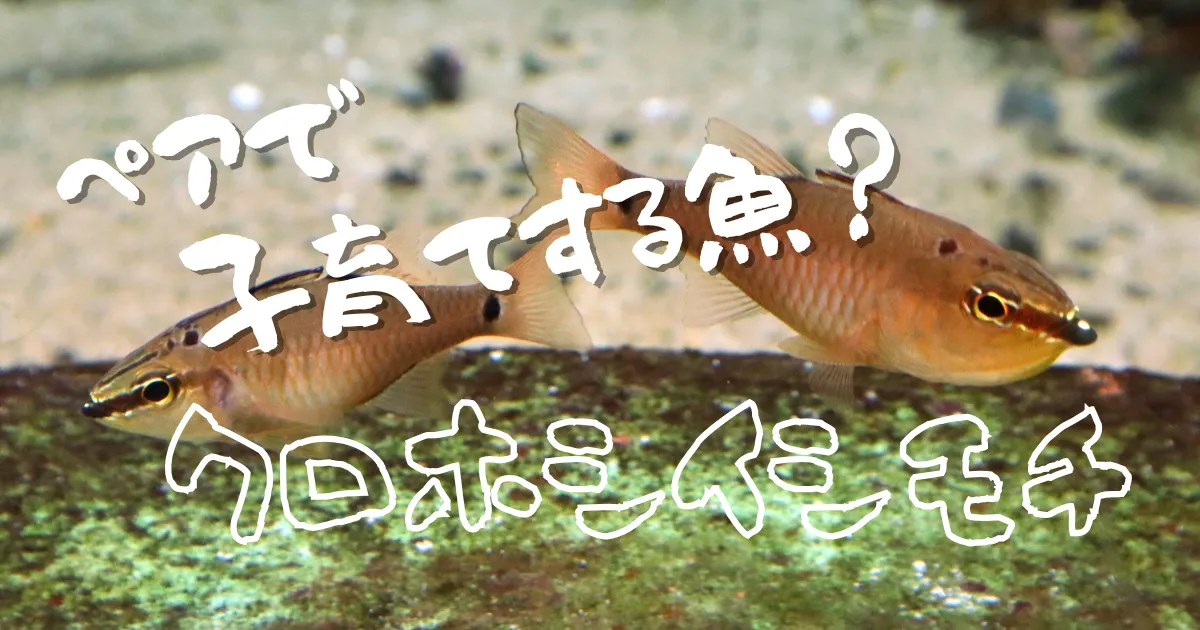

スズキ目テンジクダイ科に分類されるクロホシイシモチは、日本の本州中部から南の暖かい海にも生息する魚です。

岩陰やサンゴの隙間に隠れて暮らし、一見すると地味な魚に見えるかもしれません。

しかし、名前の由来やユニークな子育て方法を知ると、水族館で観察する楽しさが増すはずです。

名前の由来

クロホシイシモチという名前は、体の特徴をあらわす「2つの言葉」から成り立っています。

- クロホシ(黒星)

- イシモチ(石持ち)

まず「クロホシ」は、目の後方(第一背ビレの手前)にある大きな黒い斑点を指しています。

この黒い斑点が、クロホシイシモチの見た目を特徴づけるアクセントになっています。

「イシモチ」については、頭の中に「耳石」と呼ばれる硬い骨があるためです。

魚にとって耳石は、平衡感覚を保ったり、水中の音の振動を感じ取ったりするための重要な器官です。

人間でいうと、耳の中にある三半規管のような役割を担っています。

クロホシイシモチを食べると、硬い耳石を噛んでしまうこともあります。

その「ガリッ」とした硬い石の歯ざわりから「イシモチ(石持ち)」という名がついたそうです。

繁殖期のユニークな行動

クロホシイシモチは繁殖期になるとペアをつくり、オスとメスが協力して子育てします。

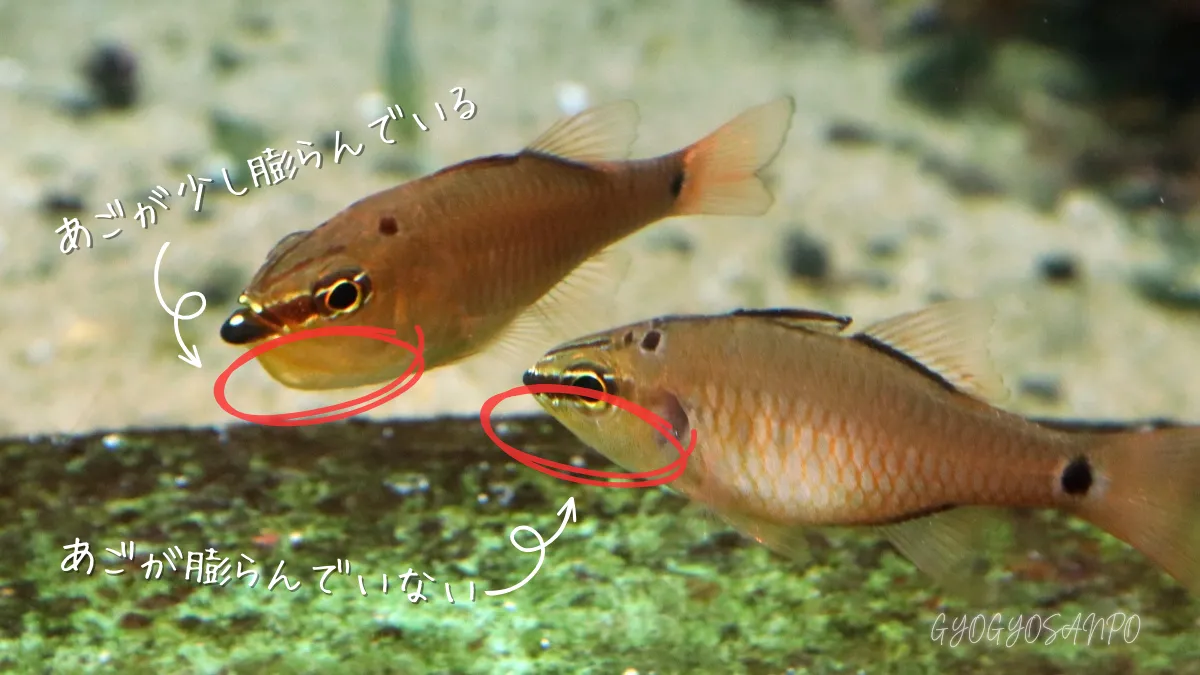

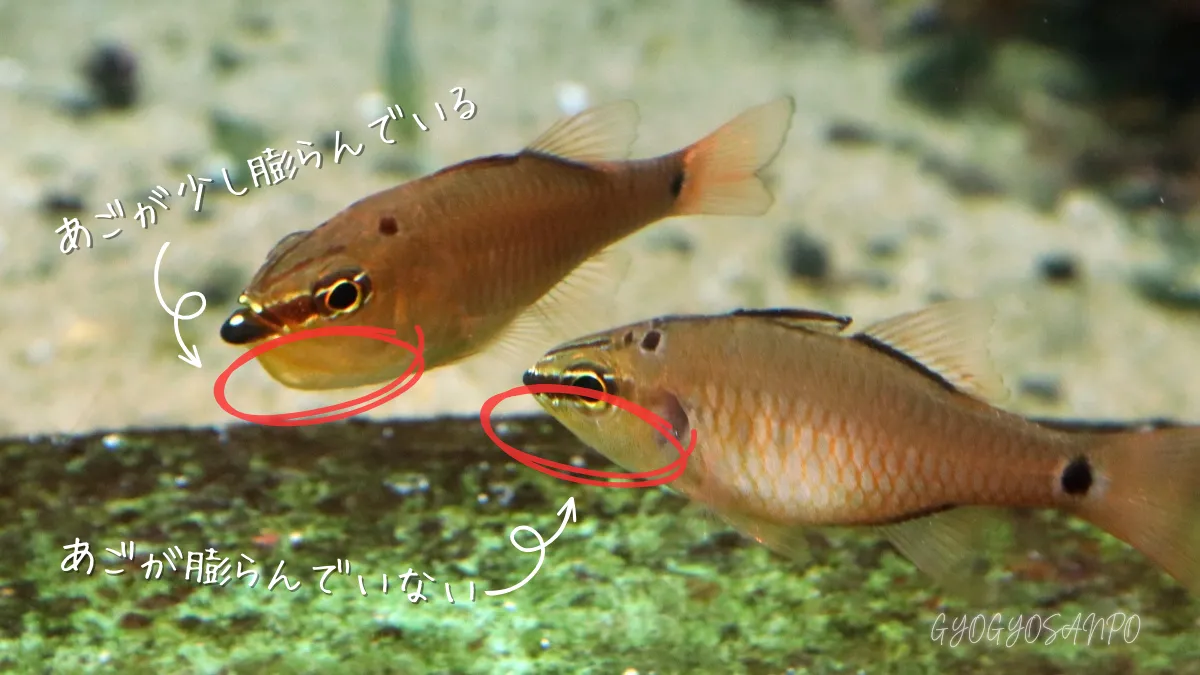

水族館の水槽でも、ペアで寄りそって泳ぐクロホシイシモチの姿を観察できました。

オスのクロホシイシモチには、メスが産んだ卵を口の中で育てる「口内保育」の習性があります。

卵を口に含んだオスは、孵化するまでの約1週間「飲まず食わず」で卵を守り続けます。

口内保育中のオスの「あご」を見ると、卵で大きく膨らんでいる様子が観察できますよ。

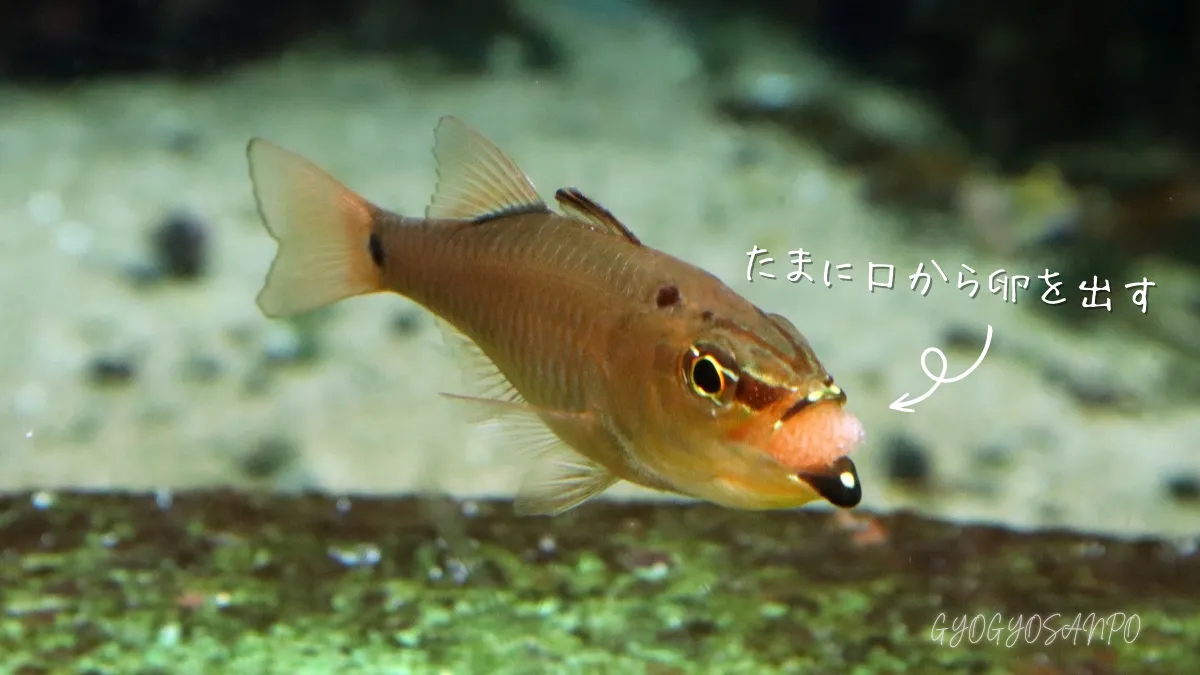

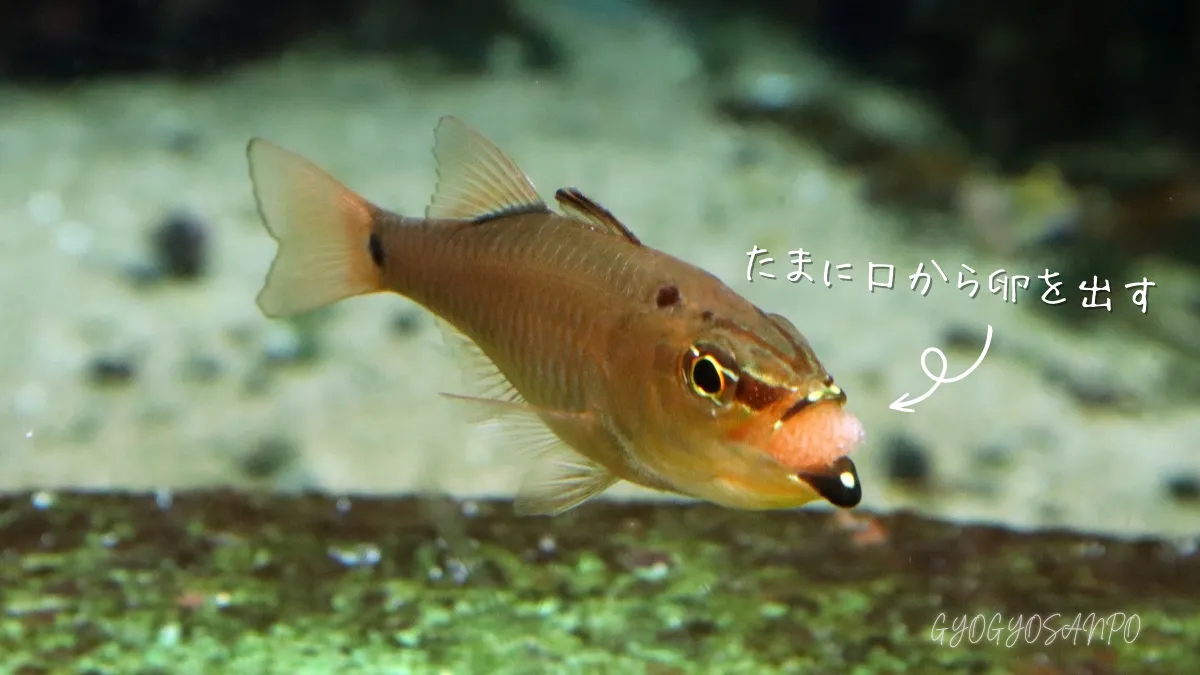

また、オスは口をパクパクと動かしながら、卵を口から出し入れする様子も見せます。

これは、卵に新鮮な海水を送り込み、十分な酸素を供給するための大切な行動です。

卵が無事に孵化しても、稚魚はしばらくオスの口の周りで過ごします。

危険が迫ると、稚魚は口の中に避難するそうです。

水族館でクロホシイシモチを見てみよう!

少しだけクロホシイシモチに興味が湧きましたか?

クロホシイシモチは、日本のさまざまな水族館で飼育展示されています。

「この水族館にもいたよ!」といった情報があれば、記事下のコメントにて教えてください!

最後に|じっくり観察してみよう

クロホシイシモチには、小さくて地味な印象があるかもしれません。

しかし、生態を知ると意外に観察するのが楽しい魚です。

水族館へ遊びに行く機会があったら、ぜひクロホシイシモチを観察してみてください。

ペアで泳いでいるクロホシイシモチを見つけたら、オスの口に注目してみましょう!

目の後方に黒い斑点がない魚は、同じテンジクダイ科の「ネンブツダイ」です。

同じ水槽で泳いでいることもあるので、クロホシイシモチと間違えないように。

コメント