日本各地の水族館には、さまざまな種類のクラゲが展示されています。

- ゆらゆらと癒されるクラゲ

- 小さくて可愛らしいクラゲ

- 不思議な見た目のクラゲ

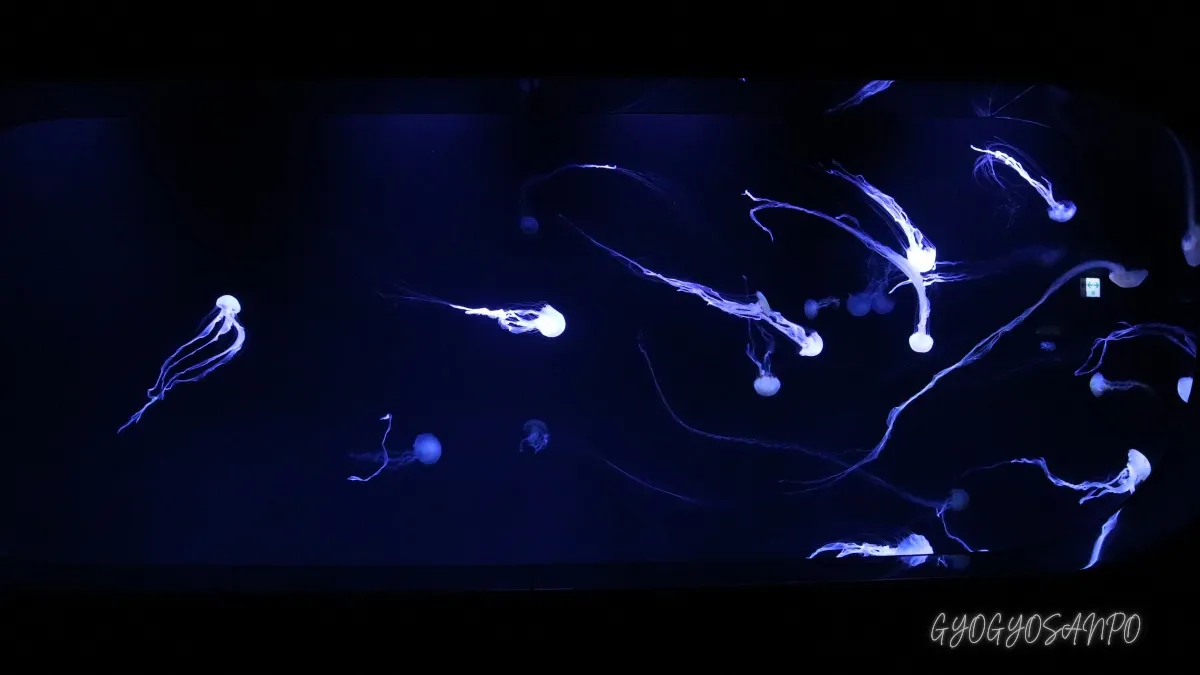

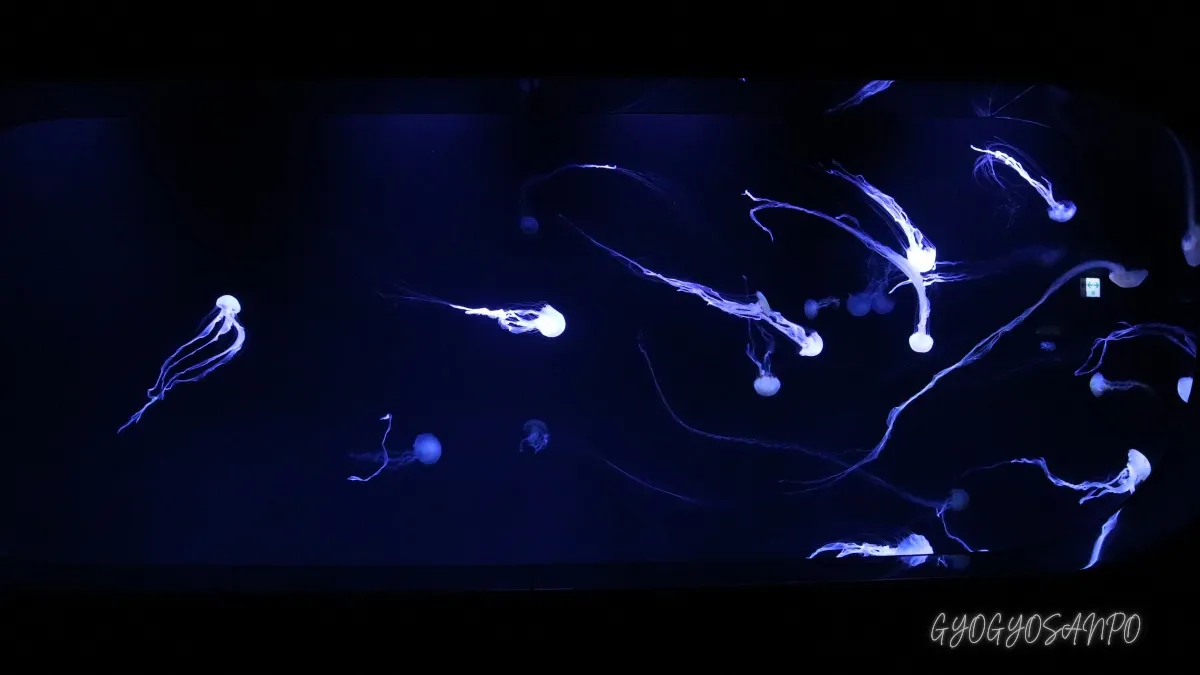

ゆらゆらと漂うクラゲの動きには、科学的に証明された「癒しの効果」があるそうです。

ボーっと眺めているだけでも、自律神経が整うリラックス効果を体感できます。

そこで今回は「水族館で見つけたクラゲの仲間」を、実際に撮影した写真とともに紹介します。

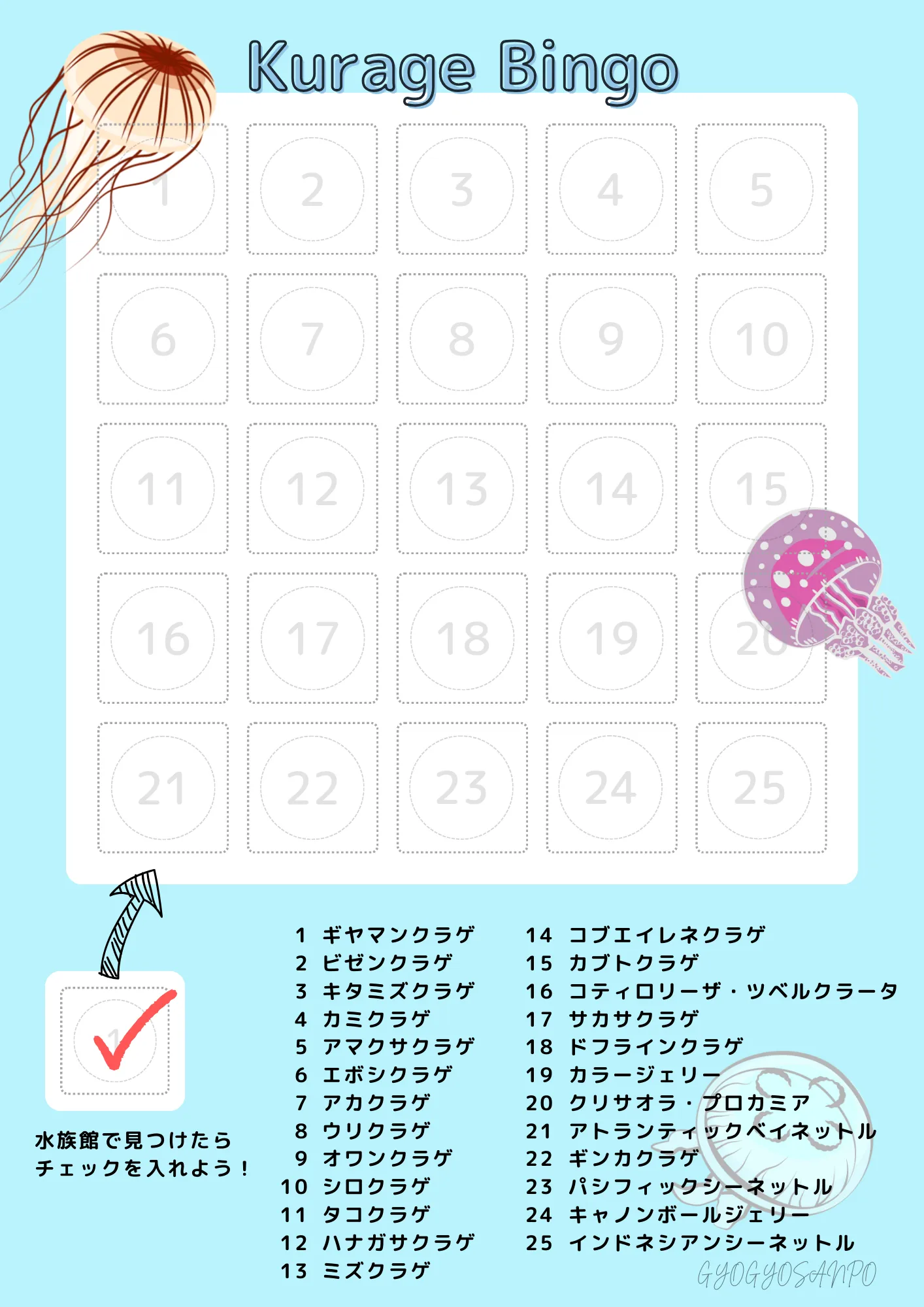

水族館で使える「クラゲビンゴ」を作ってみました

水族館でクラゲを見つけながら遊べるビンゴカードを作ってみました。

クラゲの種類に該当するマスを穴埋めしながら、ビンゴカードの完成を目指してみてください!

すべて僕自身が実際に水族館で見たクラゲです。

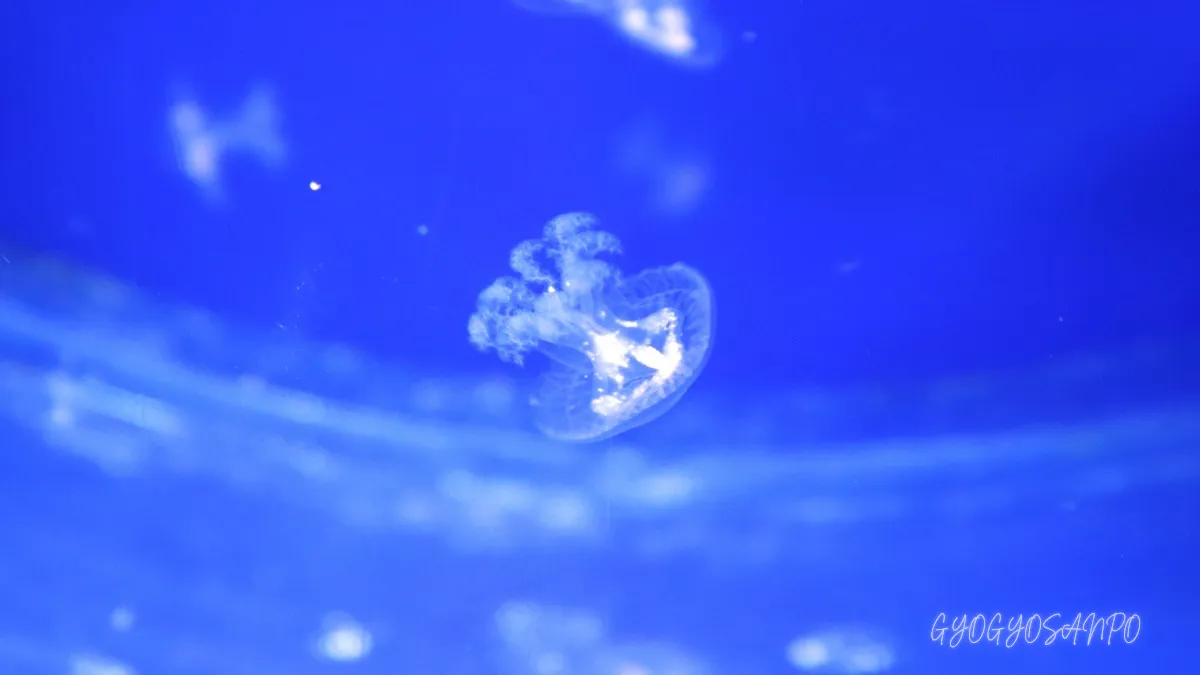

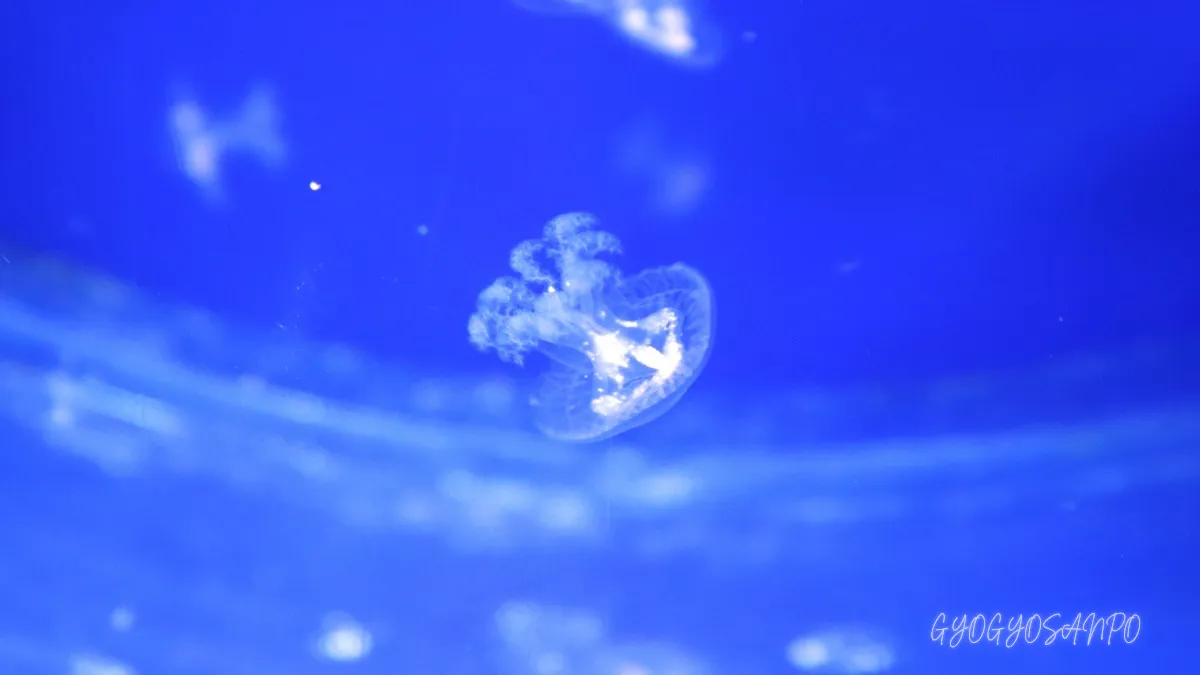

ミズクラゲ

名称:ミズクラゲ

学名:Aurelia aurita

英名:Moon Jelly

水族館でもおなじみのクラゲ「ミズクラゲ」。

日本の海域にも多く生息しており、水流に乗ってゆらゆらと漂う姿を見ているだけで癒されます。

クラゲって、何を食べているのか気になりませんか?

ミズクラゲは、動物性プランクトンを捕食しています。

お腹がいっぱいになると、カサにある輪っかのような模様(胃腔)がハッキリと見えるそうです。

キタミズクラゲ

名称:キタミズクラゲ

学名:Aurelia limbata

英名:Brownbanded Moon Jelly

ミズクラゲと似ているキタミズクラゲ。

触手やカサの縁が褐色になる特徴が、ミズクラゲとの見た目の大きな違いです。

その名のとおり、東北の冷たい海に生息しています。

食べたくないですが、大きな水まんじゅうに見えてしまいます。

アカクラゲ

名称:アカクラゲ

学名:Chrysaora pacifica

英名:Japanese sea nettle

カサに入った褐色の縞模様が特徴的なアカクラゲ。

触手には毒性の強い刺胞(毒針)があり、海水浴で刺されたらアカクラゲの可能性が高い。

乾燥すると刺胞が舞い上がり、くしゃみを引き起こす原因となることも。

別名「ハクションクラゲ」とも呼ばれていますよ。

シロクラゲ

名称:シロクラゲ

学名:Eutonina indicans

英名:Umbrella jellyfish

カサの直径が最大4cmと小型なシロクラゲ。

カサの内側には、シロクラゲの名前の由来でもある4本の白い生殖腺が見られます。

比較的小型なクラゲですが、カサの縁には約100本ほどの触手があるのも特徴的です。

アカクラゲ以外で、名前に「色」が入ったクラゲを初めて見ました。

タコクラゲ

名称:タコクラゲ

学名:Mastigias papua

英名:Papuan jelly

カサの白い斑点模様と8本の触手が特徴的なタコクラゲ。

その名のとおり、見た目がタコの姿に似ています。

タコクラゲの体内には、褐虫藻と呼ばれる藻類が共生しているそうです。

共生する褐虫藻が光合成によって得たエネルギーをタコクラゲと共用しています。

カサの水玉模様が風鈴のように見えて癒されました。

サカサクラゲ

名称:サカサクラゲ

学名:Cassiopea ornata

英名:Upside-down jellyfish

その名のとおり、カサが下側(逆さま)を向いているサカサクラゲ。

ひっくり返したような姿の理由は、褐虫藻が足の部分に共生しているからです。

光合成をする褐虫藻が日に当たりやすいように、逆さまになって過ごしています。

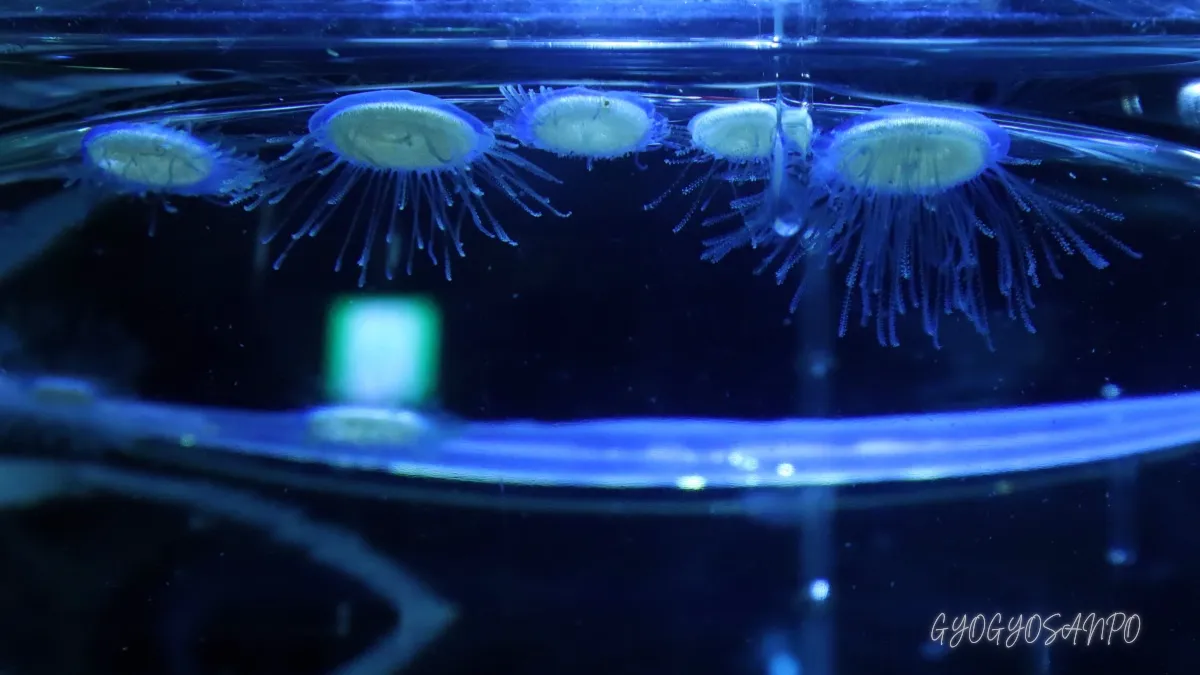

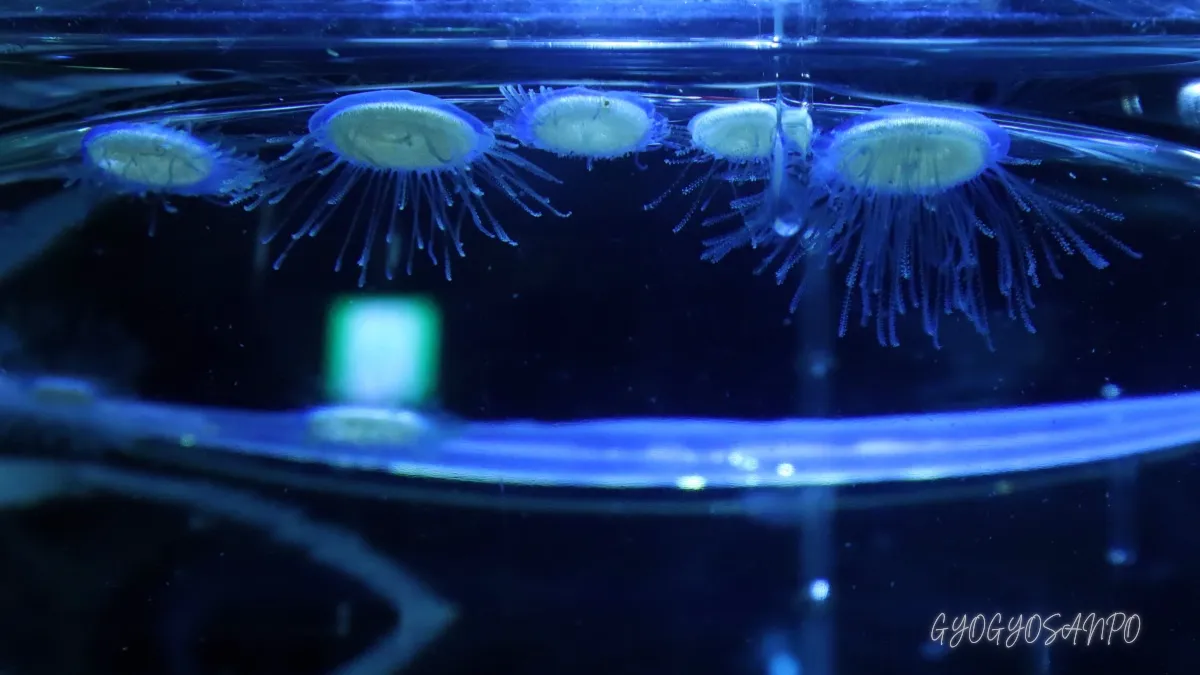

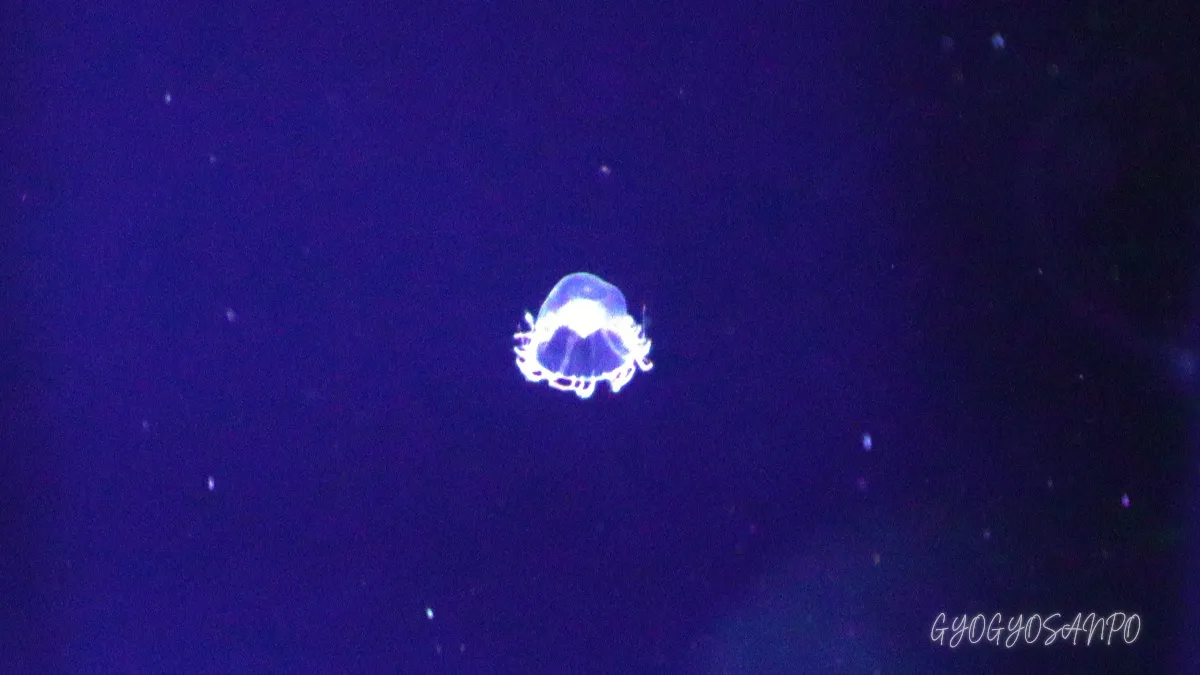

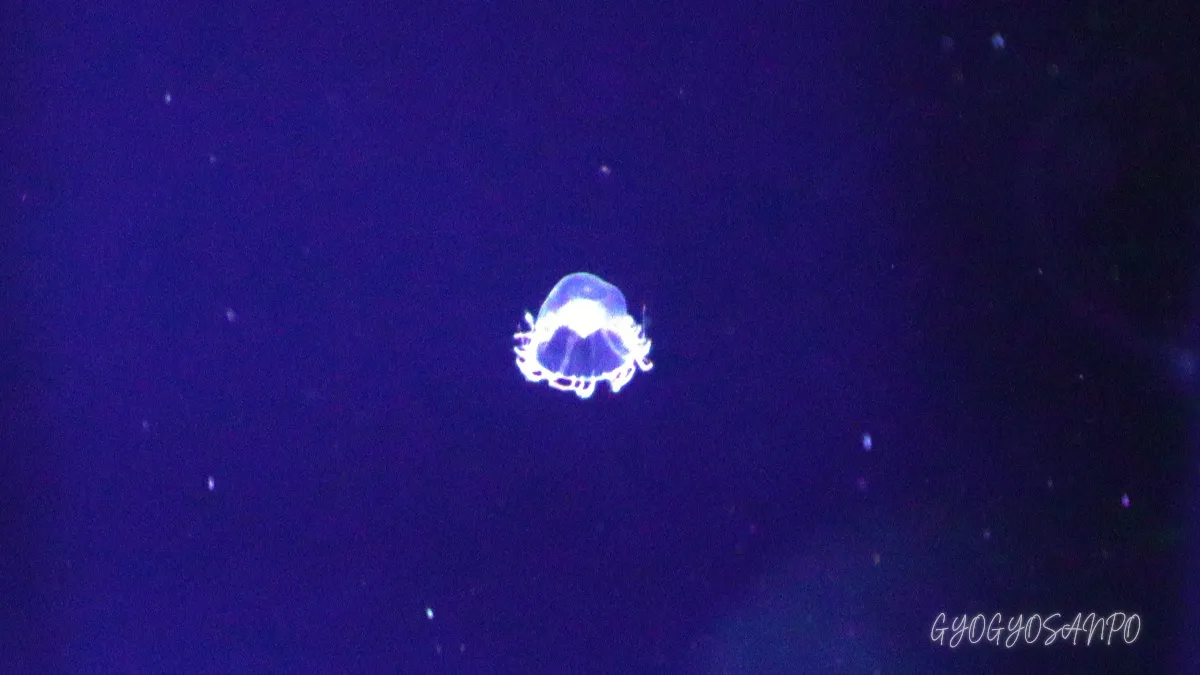

ハナガサクラゲ

名称:ハナガサクラゲ

学名:Olindias formosa

英名:Flower hat jelly

透きとおった見た目が美しいハナガサクラゲ。

英名「Flower hat jelly」と呼ばれるように、花のような笠(カサ)が特徴的なクラゲです。

日本近海でも見られる美しいクラゲですが、激痛が走るほどの猛毒があるので注意しましょう。

派手な見た目は「毒をもつ証」ってことですね。

アマクサクラゲ

名称:アマクサクラゲ

学名:Sanderia malayensis

英名:-

九州の天草地方に多く生息するアマクサクラゲ。

カサの表面と触手にある斑点模様(刺胞細胞)が特徴的です。

ただし、斑点模様の刺胞細胞には強い毒があるので要注意。

刺されると、かなり痛いらしいですよ。

ビゼンクラゲ(スナイロクラゲ)

名称:ビゼンクラゲ

学名:Rhopilema esculentum

英名:Edible jellyfish

日本で古くから食用とされてきたビゼンクラゲ。

食用とはいえクラゲの約95%は水分なので、残りのわずかなタンパク質だけ食べられていたそうです。

タンパク質しか食べないため、栄養価はほとんどありません。

ひと昔前までは「スナイロクラゲ」とも呼ばれていました。

元々スナイロクラゲは別種とされていたが、現在ではビゼンクラゲのシノニム(同種異名)として扱われています。

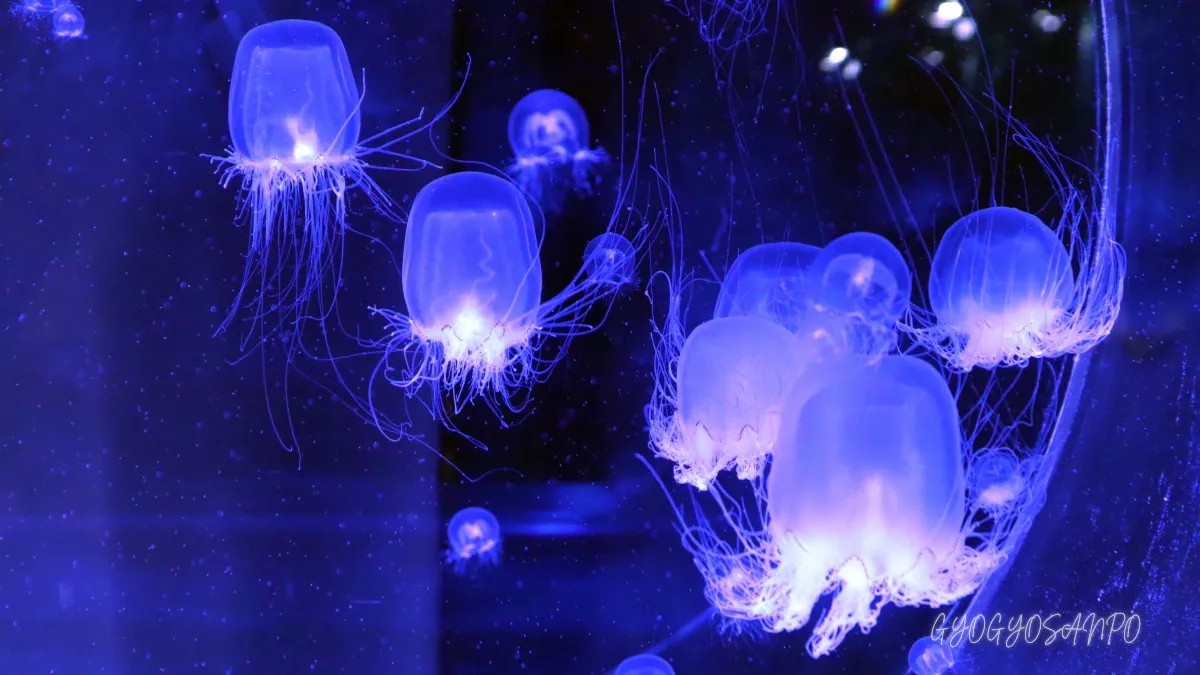

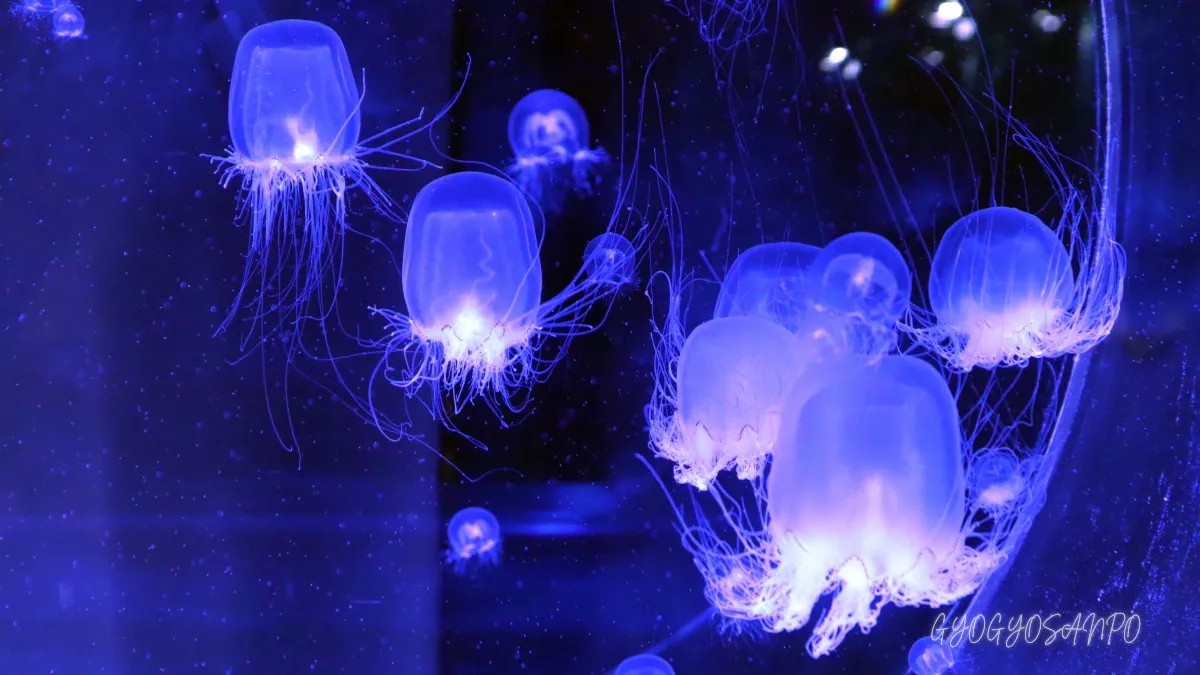

キタユウレイクラゲ

名称:キタユウレイクラゲ

学名:Cyanea capillata

英名:Lion’s mane jellyfish

自然下では体長が30mを超えることもあるキタユウレイクラゲ。

水族館では小さな個体が展示されることも。

大きく成長すると触手がライオンのたてがみのように見えるため、英名では「Lion’s mane jellyfish」と呼ばれています。

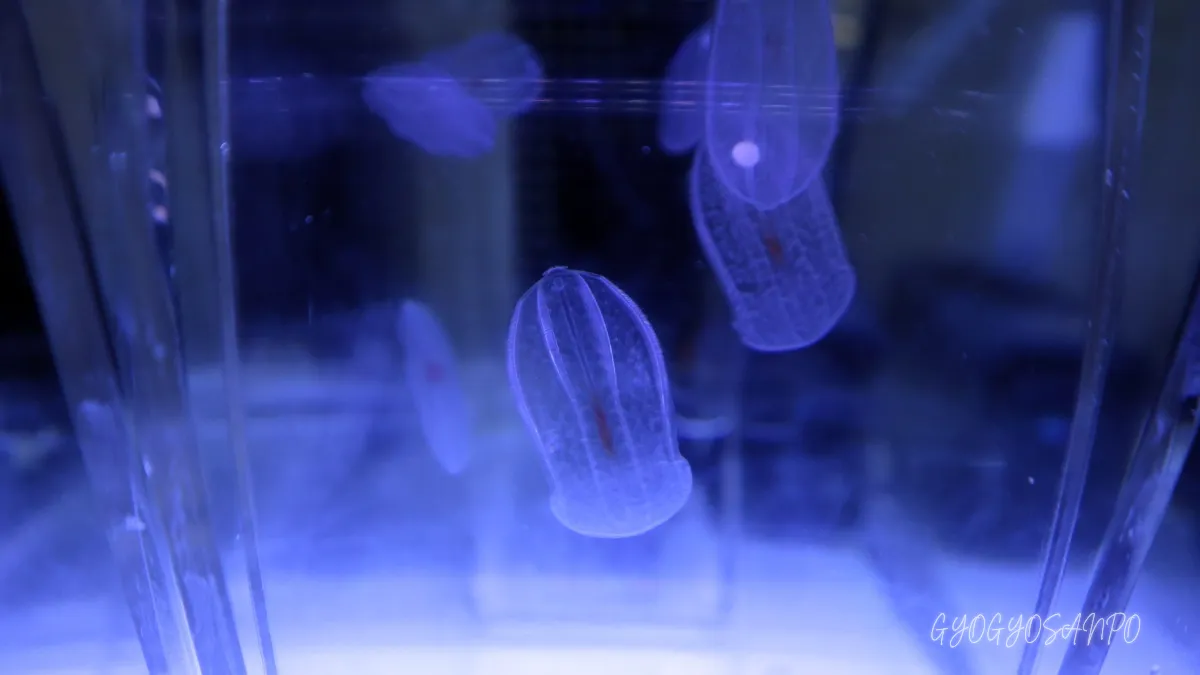

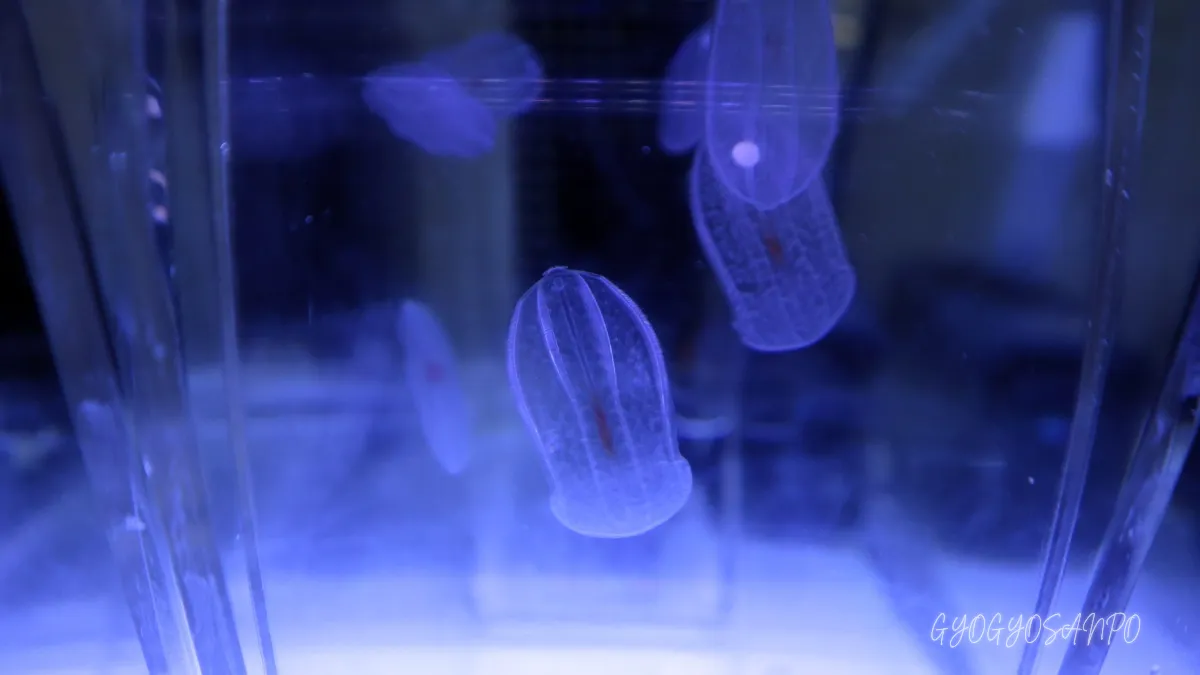

カブトクラゲ

名称:カブトクラゲ

学名:Bolinopsis mikado

英名:Comb jelly

キラキラと発光する体が特徴的なカブトクラゲ。

名前の由来は、戦国時代の大名が被った兜(カブト)に似ていること。

クラゲの特徴といえる長い触手(刺胞細胞)がないのも特徴的です。

ウリクラゲ

名称:ウリクラゲ

学名:Beroe cucumis

英名:-

ラグビーボールのような形が特徴的なウリクラゲ。

クラゲの特徴でもある長い触手がありません。

ウリクラゲは捕食シーンが衝撃的で、自分より大きなカブトクラゲを丸飲みするそうです。

水族館ではなかなか見られないかも。

シンカイウリクラゲ

名称:シンカイウリクラゲ

学名:Beroe abyssicola

英名:-

ウリクラゲの仲間「シンカイウリクラゲ」。

見た目はウリクラゲにそっくりですが、生息域が異なるそうです。

- ウリクラゲ:比較的浅い海域

- シンカイウリクラゲ:水深500mを超える深海

ウリクラゲの仲間は「クラゲを食べる」のが特徴的。

ときにはウリクラゲ同士で共食いすることもあるそうです。

サビキウリクラゲ

名称:サビキウリクラゲ

学名:Beroe mitrata

英名:-

ウリクラゲの仲間「サビキウリクラゲ」。

正式な理由はわかりませんが、おそらく釣り具の「サビキ」に似ていることが名前の由来です。

よく観察してみると、体の中心部にオレンジ色の細胞が見えます。

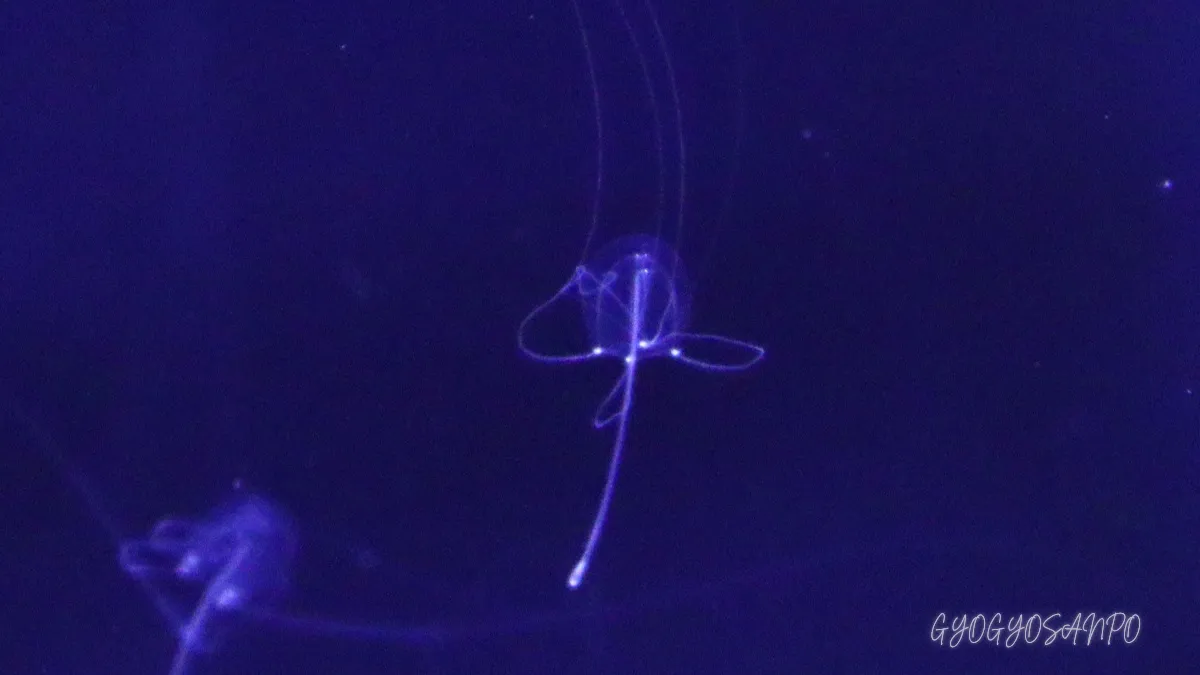

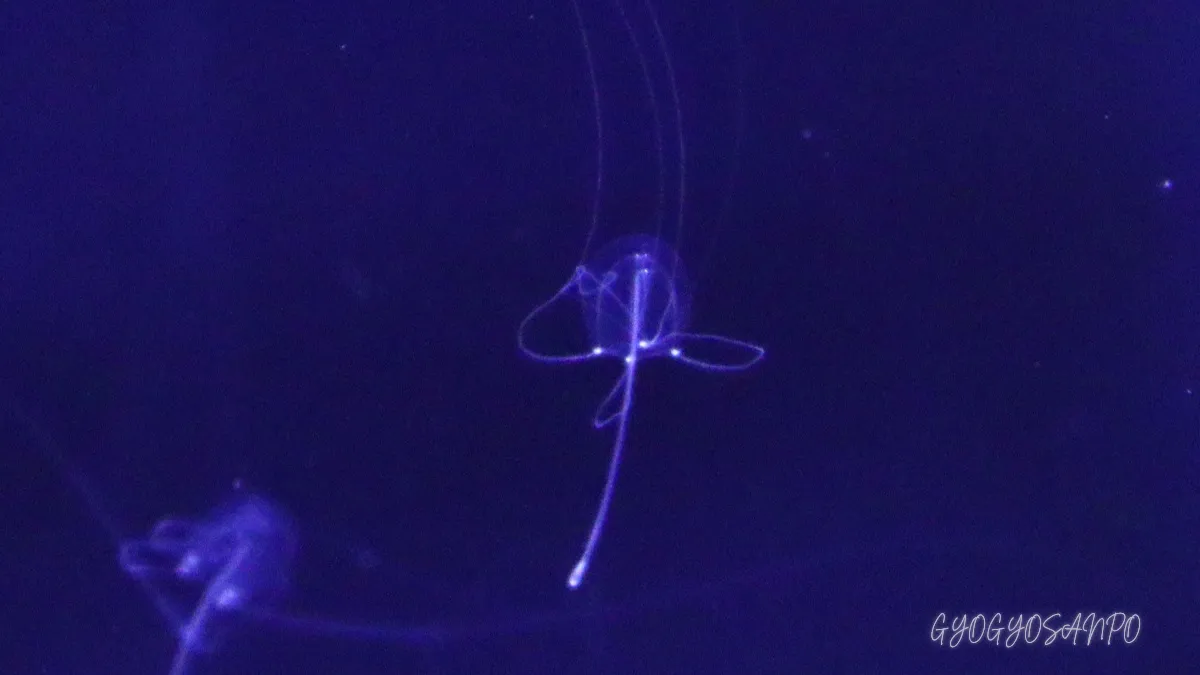

ドフラインクラゲ

名称:ドフラインクラゲ

学名:Nemopsis dofleini

英名:Hydrozoan Jellyfish

日本近海で春先に現れるドフラインクラゲ。

名前の由来は、ドイツの動物学者「フランツ・ドフライン博士」が発見したこと。

1904年に来日して標本を持ち帰り、1909年にドイツで新種として発表したそうです。

カミクラゲ

名称:カミクラゲ

学名:Spirocodon saltator

英名:Color jellyfish

無数に伸びる触手が特徴的なカミクラゲ。

名前の由来は、フサフサと伸びる触手が「髪の毛」のように見えること。

ドフラインクラゲと見た目が似ていますが、別種だそうです。

ギンカクラゲ

名称:ギンカクラゲ

学名:Porpita porpita

英名:Blue Button

白銀色の平らな体が特徴的なギンカクラゲ。

名前の由来は、見た目がコインのように見えること。

普段は沖合を漂流しているクラゲですが、海流に乗って日本の海岸に漂着することもあるそうです。

触手に毒があるので、見つけても拾わないように。

サルシアクラゲ

名称:サルシアクラゲ

学名:Sarsia tubulosa

英名:Clapper hydroid

4本の触手が特徴的なサルシアクラゲ。

春先になると日本の沿岸部にも大量発生するそうです。

4本の触手を器用に使って、魚の稚魚や他種のクラゲなどを捕食します。

イオリクラゲ

名称:イオリクラゲ

学名:Neoturris breviconis

英名:-

石川県七尾市の庵町で発見されたイオリクラゲ。

写真のイオリクラゲは数ミリ程度の小さなサイズですが、成長すると10cm程度まで大きくなります。

名前に日本の町名がつく、めずらしいクラゲです。

エボシクラゲ

名称:エボシクラゲ

学名:Leuckartiara octona

英名:-

カサの上部にある突起が烏帽子のように見えるエボシクラゲ。

とても小さなクラゲなので、観察するのも一苦労です。

ちなみに「カツオノエボシ」と名前が似ていますが、まったく異なる種です。

オワンクラゲ

名称:オワンクラゲ

学名:Aequorea coerulescens

英名:Crystal jellyfish

お椀が逆さまになったような形のカサが特徴的なオワンクラゲ。

透きとおった体の中央に見える円形部分は、オワンクラゲの口です。

丸い輪っかを大きく開けて、エサのプランクトンや小魚を丸呑みします。

ギヤマンクラゲ

名称:ギヤマンクラゲ

学名:Tima nigroannulata

英名:-

透きとおった体が特徴的なキヤマンクラゲ。

オランダ語でダイアモンドを意味する「ディアマン(diamant)」が名前の由来だそうです。

水族館でも「ガラス細工のように美しいクラゲ」として人気を集めています。

コブエイレネクラゲ

名称:コブエイレネクラゲ

学名:Eirene lacteoides

英名:-

透きとおったシンプルな見た目が特徴的なコブエイレネクラゲ。

透明な体にカサの縁取りと4本の線が見えるだけ。

どことなく、ギヤマンクラゲに似ている気がします。

まだ自然界では発見されていない不思議なクラゲだそうです。

鳥羽水族館が最初にコブエイレネクラゲを発見し、いまでは日本各地の水族館で飼育されています。

パシフィックシーネットル(アメリカヤナギクラゲ)

名称:パシフィックシーネットル

学名:Chrysaora fuscescens

英名:Pacific sea nettle

全長が2mに達することもある大型のクラゲ「パシフィックシーネットル」。

サイズが大きい個体は、カサの直径が1mまで成長することも。

「アメリカヤナギクラゲ」とも呼ばれています。

インドネシアンシーネットル(マレーシアシーネットル)

名称:インドネシアンシーネットル

学名:Chrysaora chinensis

英名:Malaysian Sea Nettle

カーテンのようにたなびく口腕が美しいインドネシアンシーネットル。

白く透き通った口腕は「天女の羽衣」と称されることも。

ただし、毒があるので、身にまとわないように。

「マレーシアシーネットル」と呼ばれることもあります。

アトランティックベイネットル

名称:アトランティックベイネットル

学名:Chrysaora chesapeakei

英名:Atlantic bay nettle

ふにゃふにゃとした見た目が印象的なアトランティックベイネットル。

日本各地の水族館では、以前まで「アトランティックシーネットル」として展示されていました。

しかし、触手の数や口腕の長さなどが違ったそうで、現在ではアトランティックベイネットルとして紹介されています。

クリサオラ・ラクテア(ラクテアジェリー)

名称:クリサオラ・ラクテア

学名:Chrysaora lactea

英名:-

強い毒性のある長い触手が特徴的なクリサオラ・ラクテア。

中央のヒラヒラとした触手には、ドレスのような美しさを感じられます。

カサに楕円模様が等間隔で並んでおり、上から見るとUFOのようなデザインに見えるのも面白いクラゲです。

日本では「ラクテアジェリー」とも呼ばれています。

クリサオラ・プロカミア

名称:クリサオラ・プロカミア

学名:Chrysaora plocamia

英名:South American sea nettle

ふわふわとした口腕が特徴的なクリサオラ・プロカミア

白く透きとおった体が美しく、個人的にも好きなクラゲの一種です。

見た目の特徴が似ているクラゲもたくさんいますが、カサに並んでいる「V字」の模様でクリサオラ・プロカミアを見分けられます。

パープルストライプドジェリー

名称:パープルストライプドジェリー

学名:Chrysaora colorata

英名:South American sea nettle

ピンク色の透きとおった体が綺麗なパープルストライプドジェリー。

成長するとピンク色のカサに紫色の模様が見られます。

透きとおった体色がとても綺麗で、ヒラヒラとした触腕を漂わせる姿が幻想的です。

ゆっくりと眺めているだけでも、自然にリラックスできて癒されます。

カラージェリー

名称:カラージェリー

学名:Catostylus mosaicus

英名:Color jellyfish

白・青・赤といったカラフルな体色が特徴的なカラージェリー。

体内に共生する褐虫藻が生息環境によって異なるため、さまざまな体色に変化するそうです。

丸みのあるフォルムが可愛らしく、日本各地の水族館でも人気を集めています。

キャノンボールジェリー

名称:キャノンボールジェリー

学名:Stomolophus meleagris

英名:Cannonball jellyfish

ポコポコと泳ぐ姿が印象的なキャノンボールジェリー。

水族館に展示されているキャノンボールジェリーは比較的小さめでしたが、自然下では直径20cmを超えることもあるそうです。

キャノンボールと名付けられているのは、水中を泳ぐ姿が「大砲の玉のように見えるから」と言われています。

リクノリーザ・ルサーナ

名称:リクノリーザ・ルサーナ

学名:Lychnorhiza lucerna

英名:-

モコモコとした口腕が特徴的なリクノリーザ・ルサーナ。

写真の個体は小さいのですが、大きくなると口腕のモコモコ感が増していきます。

口腕が少しずつカリフラワーっぽくなっていきます。

コティロリーザ・ツベルクラータ

名称:コティロリーザ・ツベルクラータ

学名:Cotylorhiza tuberculata

英名:Fried egg jellyfis

「目玉焼きに見える」と話題になったこともあるコティロリーザ・ツベルクラータ。

英名では「フライドエッグジェリー」と呼ばれるほど、目玉焼きそっくりに見えるそうです。

カサが直径10cm程まで成長するので、大きくなるほど目玉焼き感が増していきます。

クラゲの癒し効果

クラゲの動きって、ずっと眺めていたくなりませんか?

クラゲには「癒しの効果がある」と科学的に証明されています。

クラゲを見ていると自律神経が整うのですが、どうやら以下の秘密があるようです。

- 緩やかでゆったりとした泳ぎ

- 「一定のリズム」で動くカサの動き

- 不思議な形が生み出す非日常的な感覚

人間の目から入ってくる情報は、交感神経と副交感神経に作用します。

交感神経 :活動的な神経(目覚め、興奮)

副交感神経:休養的な神経(睡眠、リラックス)

リラックス効果は、副交感神経に対して働きます。

目から入ってくる以下の情報が、副交感神経へリラックス効果を伝えてくれるそうです。

- 緩やかでゆったりとした動き

- 非日常的な情報(一定の形にとどまらない動き)

クラゲのゆったりとした動作や不思議な見た目が、リラックス効果が働く副交感神経にピッタリとハマっているのかもしれません。

焚火を眺めているときと似たような感覚です。

コメント