どんな生き物?

学名:Aequorea coerulescens

分類:軟クラゲ目オワンクラゲ科

英名:Crystal jellyfish

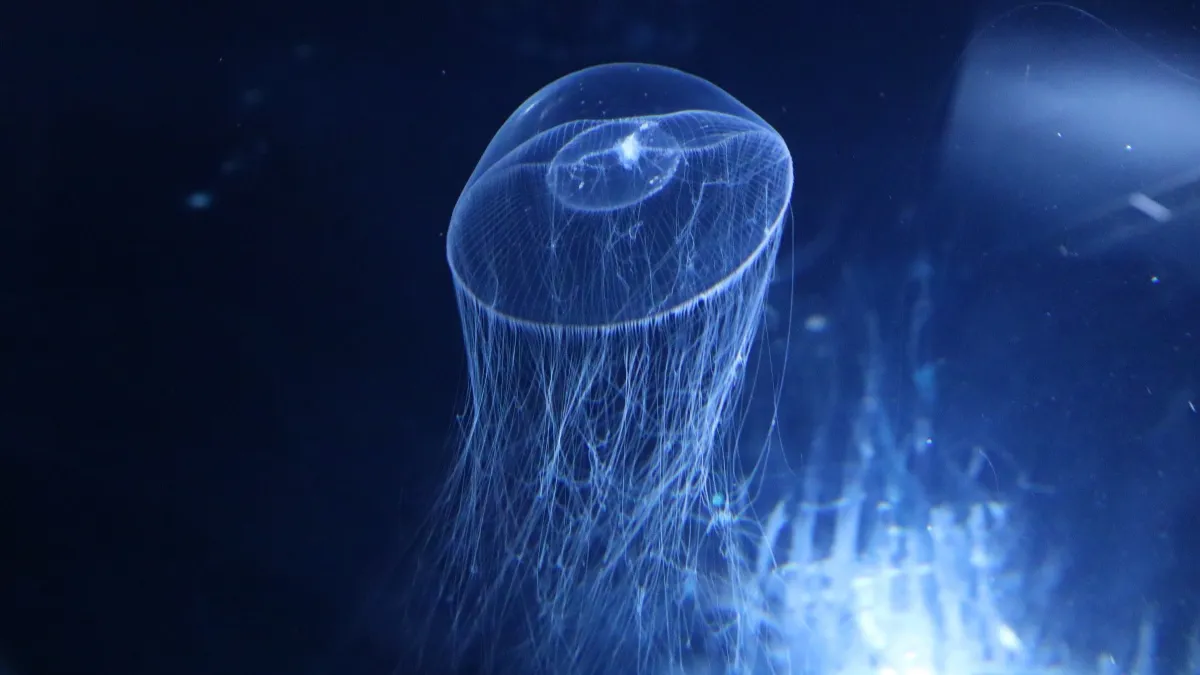

オワンクラゲの特徴は、透きとおった体と繊細な触手です。

クラゲの特徴でもあるカサは、お椀が逆さまになったような形をしています。

とても美しい見た目が印象的なクラゲです。

透きとおった体の中央に見える円形部分は、オワンクラゲの口(くち)です。

不思議な丸い輪っかを大きく開けて、エサのプランクトンや小魚を丸呑みします。

また、細長い触手は、150本ほどあるそうです。

とても絡まりやすいそうですが、水中を漂っているうちに自然にほどけます。

ノーベル賞の立役者?

オワンクラゲをネットで検索すると「ノーベル賞」の記事がたくさん見つかります。

気になったので調べてみました。

GFPは、のちに医療現場などで「魔法のマーカー」として応用された。例えば、腫瘍(しゅよう)が増殖しているか、神経障害であるハンチントン病が脳細胞にどのように広がっていくかなど、それ以前には見えなかった生物学的な過程を目視できるようになった。

医療現場で役立つオワンクラゲの「GFP」、ノーベル化学賞

どうやらオワンクラゲの発光体が、がんの転移や遺伝子治療の効果を視覚的に確認できるツールとして重宝されているそうです。

オワンクラゲの「緑色蛍光タンパク質」という発光体は、青い光を当てると緑色に光る性質がある。

この発光体となるたんぱく質を発見した下村脩さん(米ボストン大学医学校名誉教授)は、ノーベル賞を受賞しました。

各水族館での研究や展示方法にも、大きな影響を与えているそうですよ。

水族館でオワンクラゲを見てみよう!

少しだけオワンクラゲに興味が湧きましたか?

いくつかの日本の水族館では、オワンクラゲを飼育展示しています。

「この水族館にもいたよ!」といった情報があれば、記事下のコメントにて教えてください!

最後に|じっくり観察してみよう

クラゲがふわふわと漂っている姿を見ると、とても癒されますよね。

ぼんやりと眺めているだけでも「自律神経が整う効果がある」と科学的に証明されているようです。

水族館に遊びに行く機会があったら、ぜひのんびりとクラゲを観察してみてください。

コメント