「竹島水族館って、どんな印象がありますか?」

面白い魚名板がある?へんな深海生物が多い?

竹島水族館は愛知県蒲郡市にある小さな水族館です。

イルカのような水族館の人気者はいません。

何千、何万匹の魚が泳ぐような大水槽もありません。

それなのに年間47万人もの入館者数を誇る人気水族館です。

今の竹島水族館を一言で表すと「小さいけど”人気がある“水族館」ではないでしょうか。

しかし、ほんの数年前までは「小さくて”人気がない”水族館」でした。

客が少なくて気味が悪い。

見どころがない。

そんなマイナスイメージが強かった竹島水族館ですが、この数年間で奇跡のような復活を遂げました。

2019年3月31日には、年度入館数が過去最高(47万人)を記録。いったい何が起こったのでしょうか。

今回は「竹島水族館」を題材に、どん底の状況から復活したきっかけをひも解く一冊を紹介します。

最初に

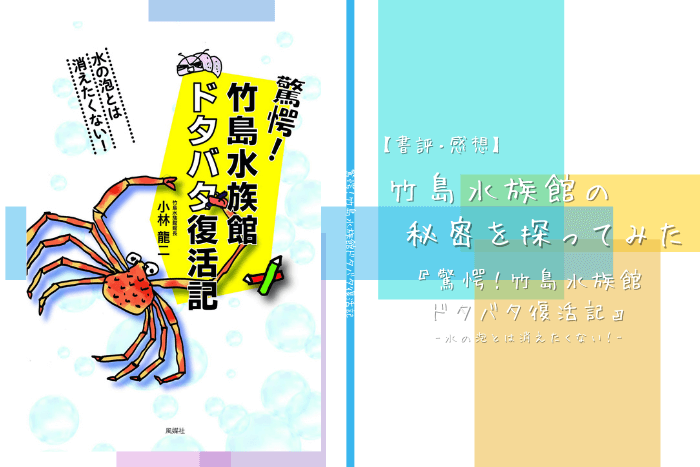

今回は「驚愕!竹島水族館ドタバタ復活記」という本をご紹介します。

この本を読んだキッカケは「地元の水族館が急に話題になり始めたから」です。

実は竹島水族館がある蒲郡市は、僕の地元のすぐ近くなのですが…ほとんど遊びに行ったことがありません。

幼少期に一度だけ行ったことがあるようですが記憶がありません。

竹島水族館は地元の小さな水族館といったイメージが強く、同じ県内の大きな名古屋港水族館に行きがちでした。

- 竹島水族館が人気になったわけ

- 竹島水族館から分かる経営戦略

- 輝くために必要なこと

小林 龍二さん

- 竹島水族館館長

- 人間環境大学客員教授

- ジンベエザメより深海魚よりメダカが好き(「愛知メダカ愛好会」会員)

- その他著書『竹島水族館の本』『へんなおさかな竹島水族館の魚歴書』など

著者の小林龍二さんは、竹島水族館の館長です。たまたま見たイベント「中村元の超水族館ナイト」に出演されていました。

イベント内で話題に上がっていましたが、最近は大規模でビジュアルに力を入れた水族館が注目を集めています。

その一方で竹島水族館は、小規模で地味な水族館です。

迫力のある大水槽を設置できるスペースもなければ、イルカやペンギンのようなスター選手もいません。

しかし小林館長は、そんな竹島水族館を戦略的に人気水族館へと変貌させました。

- ユニークな解説板「魚歴書」

- 日本一の深海生物展示…など

竹島水族館を復活させた経営戦略やビジネス手法に着目しながら、学業や仕事と向き合う自分にとって必要なことを再認識させてくれます。

といっても、難しい経営論が書かれているわけではないので、学生さんでも読みやすい一冊です。

「驚愕!竹島水族館ドタバタ復活記」のポイントと要約

本書のポイントを整理すると、下記の内容がわかります。

- 竹島水族館の暗黒時代

- ドタバタの改革始動

- 発想の転換から生まれた魚歴書

- 輝くために必要なこと

これらの内容は「本書のほんの一部」ではありますが、僕なりの観点でご紹介していきます。

竹島水族館の暗黒時代

昔の竹島水族館は閉館の危機が迫っていた。

小林館長が竹島水族館に就任した頃は、くぐってもくぐっても抜けられないトンネルが続いていました。

年間の入館者数は、15万人程度(現在の3分の1以下)。平日は貸し切り状態だったことも。

当時の竹島水族館は、小林館長ですら「う~ん」と乗り気にならない状況です。

子どもの頃に遊びに行ったことがあるけど、正直記憶に残ってない…

お客さんが歩く館内スペースには、誰一人歩いていない静まり返った空間が広がっています。

アシカショーに観客がいないから、館内にいた人に何とか頼み込んで見てもらう。

そんなことが頻繁にあり、アシカショーを見る人もやる人もシンドイ時代だった。

そんな時代が続き、2010年には入館者数が12万人台まで減ります。

地元の人たちから「まだやってたの?」と言われ、とうとう閉館の危機が迫っていました。

これは、ほんの10年前の話です。

お客さんは5分で帰ってしまう。

たった500円の入館料を「高い」と怒られる。

好きな魚に囲まれて好きなことをやっているだけではダメ。

館長の改革が始まります。

ドタバタの改革始動

ダメだからこそできることがある。

「もっと色々なことをしてお客さんを集めよう!」

スゴイ生き物を見てもらう?

大規模な展示を増やす?

当時の竹島水族館には、大掛かりな取り組みをするための力(資金やスター選手)が不足していました。

まずはダメなところを直そう。

現場を仕切る主任となった当時の小林館長は、竹島水族館の悪いところをピックアップすることから始めました。

すると飼育員たちから次々と挙がってきます。

古い…小さい…貧乏…

想定していても、直面すると気分が悪くなります。でも、悪いところを直さないと事態は改善しません。

古ければ新しくすればいい。

小さければ大きくすればいい。

解決するには悪い部分と反対のことをすればいい。

言うのは簡単ですが、やるのは難しいです。

竹島水族館は、この状況を奇跡の復活やチームワークの結晶ではなく「根性と腕力」で無理やり乗り越えます。

- 設計費「3億円」のタッチプールを、知恵を絞って「2,500万円」に抑える

- めずらしい深海生物の提供など、地元蒲郡の漁師さんから協力を得る

- 目標を達成できなければ「坊主」を宣言する(飼育員全員)

満足に戦える武器が無いからこそ知恵を絞り、崖っぷちに立たされているからこそ捨て身でチャレンジできる。

竹島水族館には、ダメだからこそできることがいっぱいあった。

タカアシガニやオオグソクムシなど、他の水族館ではさわれない生き物にふれる水槽「さわりんぷ~る」や、めずらしい深海生物の展示が注目を集め、全国から集まった入館者数は20万人を突破しました。

発想の転換から生まれた魚歴書

お客さんが喜ぶものを提供することが大切

改革により最悪の状況は脱したものの、解決したい課題はたくさんあります。

深海生物が注目を集めたが、他にウリがない。

竹島水族館の小さく古い印象は変わらない。

館長は解決のヒントを見つけるため、全国の水族館を調査します。

- お客さんと一緒に魚を見る

- 楽しんでいるお客さんを見る

- お客さんが楽しんでいた水槽設備を見る

水族館を楽しむお客さんを観察すると、あることに気付きます。

あれ?だれも解説を読んでない?

楽しそうに水槽を見ているお客さんのほとんどが、水槽横の解説板を見ていません。

魚に詳しくなれる知識が詰まった解説板は、飼育員さんの気合も込められています。

しかし、ほとんどのお客さんは読まない。

読んでも内容を覚えていない。

「どうすれば読んでもらえるのか?」

バックヤードで飼育員として働くことは立派な仕事。

しかし、水族館を評価するのはお客さん。

お客さんは「生き物のここがスゴイ!」より「この魚は美味いのかな?」に興味があります。

お金をかけて充実した展示より、お客さん目線の親しみやすい展示が必要でした。

- 魚の写真 → 親しみやすい手書きのイラスト

- 魚の解説 → お客さんが興味を示す楽しい内容

そんな発想の転換から生まれた解説板「魚歴書」が、竹島水族館を人気スポットに変えました。

輝くために必要なこと

困難な状況を諦めず、できることから地道にクリアする。

本書の最後には「輝くための七つのヒント」が書かれています。

竹島水族館は、誰もマネできないようなチャレンジをしたわけではありません。

困難な状況を諦めず、できることから地道にクリアしていった結果が、今の成功につながっています。

理想の将来を想像して、明確な目標設定をする。

お金がないからこそ、人は悩み苦しみ考える。

暗闇でもがいていた竹島水族館を復活させた「ドタバタ復活記」は、水族館以外の仕事にも当てはまるヒントになります。

恵まれた人と自分をくらべて簡単にあきらめてはダメです。努力して最後に勝つのはダメな人の方です!

驚愕!竹島水族館ドタバタ復活記

この言葉は、今の世の中に刺さるような気がします。

少なくとも今の自分には刺さりました。

「驚愕!竹島水族館ドタバタ復活記」を読んだ感想と気づき

このブログ「ぎょぎょさんぽ」は、水族館の良さを伝えることが主なテーマです。

しかし、記事を書きながら「本当に良さが伝わっているのだろうか?」と思うことがあります。

自分にとって楽しいことが、読者にとっても楽しいとは限らない。

自分の観点が、読者の観点と一致するとは限らない。

このような「分かった気でいること」の危うさは、本書でも触れられています。

飼育員さんならではの熱量は、ほとんどのお客さんに届きません。

「この赤い魚はヒレに特徴があって、現在は絶滅の危機に瀕していて…」と紹介する魚も、お客さんにとってはただの赤い魚です。

このような事態は、水族館に限らす発生します。

家電の開発者がたくさんの素晴らしい機能を詰め込んだつもりが、利用者から「無駄な機能が多い」と評価されることも少なくありません。

毎日同じ職場で働き、周りの景色が当たり前になると感覚がマヒしてしまいます。

自分が満足するものではなく、お客さんが喜ぶものを提供することが大切です。

これは僕自身もエンジニア時代に痛感した思い出があります。

クライアントが求める物を作ったら、お客さんに「思ってたのと違う」と評価されたつらい経験が…

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は「驚愕!竹島水族館ドタバタ復活記」を読んで、感じたことや気になったポイントなどをご紹介しました。

最後に、もう一度おさらいしてみます。

- 竹島水族館の暗黒時代

- ドタバタの改革始動

- 発想の転換から生まれた魚歴書

- 輝くために必要なこと

本書は竹島水族館が実際に経営を立て直した手法や、当時の苦悩・取り組みも紹介しているので「水族館好きにかかわらず、困難を乗り越えるヒントを見つけるために役立つ一冊」です。

ネタバレになってしまうので多くは紹介できませんでしたが、本書を読まないと知り得ない内容も書かれているので、竹島水族館への興味がより一層深まります。

もし興味を持っていただけましたら、ぜひお手に取ってご一読してみてください!

コメント