どんな生き物?

学名:Plecoglossus altivelis

分類:キュウリウオ目キュウリウオ科

英名:Ayu

アユは、日本の美しい川の象徴ともいえる魚です。

体長15~30cmと比較的スマートなシルエットで、一般的には「塩焼き」のイメージが強いかもしれません。

夏の川釣りでも身近な存在ですが、アユの生態や名前の由来を知ると水族館での観察をより楽しめます。

キュウリのような匂いがする?

アユは「キュウリのような香りがする」といわれています。

このキュウリのような香りは、アユが「香魚」と呼ばれる理由です。

なぜ、キュウリの香りがするのかというと、アユが川で食べるエサに秘密があります。

- 川にある一部のコケには不飽和脂肪酸の成分が含まれている

- アユが不飽和脂肪酸が含まれたコケを食べる

- 体内の酵素によって成分が分解される

- 分解によって生成された香気成分がキュウリのような香りの正体

アユの香りは、きれいな川でコケを食べている証拠です。

そのため、天然のアユのほうが養殖よりも香りが強いといわれています。

寿命が1年しかない?

アユの寿命は、ほとんどが約1年です。

この短い一生のサイクルから、アユは「年魚」と呼ばれています。

- 秋に生まれて川から海へ下る

- 冬を海で過ごす

- 春に川へ戻ってくる

- 夏に川で成長する

- 秋に産卵すると一生を終える

わずか1年という限られた期間で、生まれ故郷の川と広大な海を旅しながら子孫を残すサイクルを果たします。

ただし、すべてのアユが1年で死んでしまうわけではありません。

まれに産卵に参加しないアユも存在し、川や湖で冬を越す「越年アユ」として2年目を迎えるそうです。

縄張り争いをする?

アユには、自分のエサ場を確保するために「縄張り」をつくる習性があります。

成長して川に遡上してきたアユは、食欲が旺盛です。

エサとなるコケがたくさん生えているエサ場を見つけると「独り占め」しようとする行動が見られます。

自分の縄張りに侵入してくる魚を敵と見なし、猛烈な勢いで体当たりしながら追い払おうとするそうです。

アユ釣りでは「友釣り」と呼ばれる手法が有名ですが、アユの強い闘争心を利用しています。

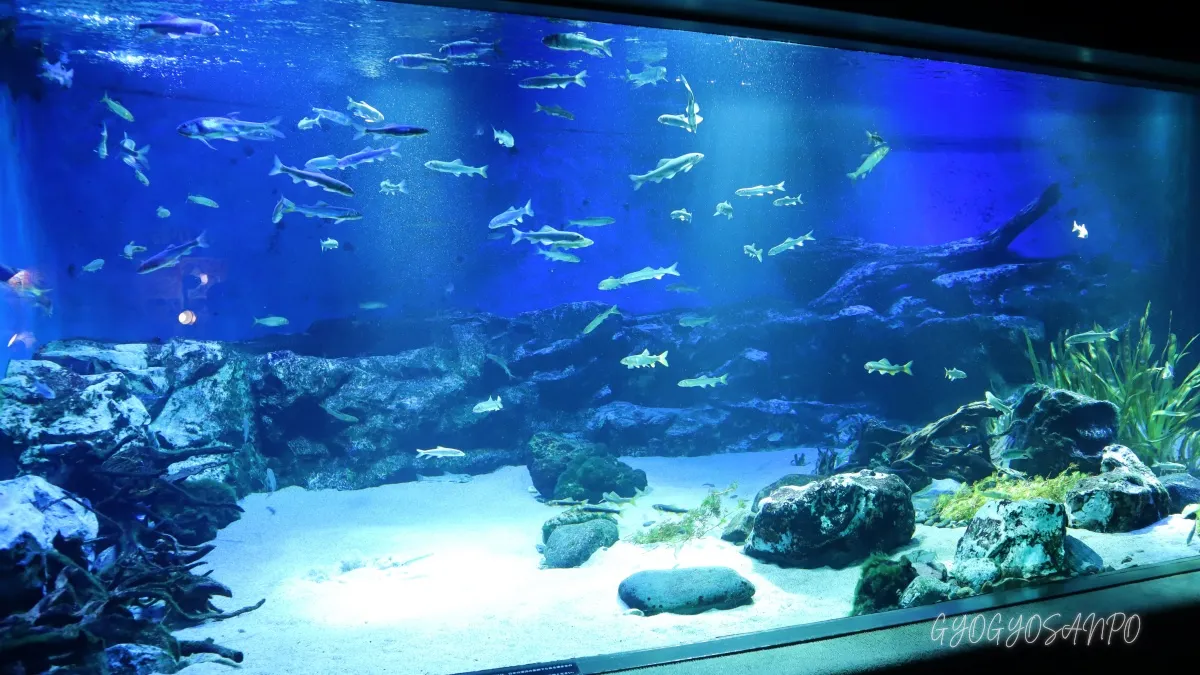

水族館でもアユの水槽を見かけますが、数十匹の「群れ」で展示されている水槽が多い印象があります。

もしかすると、まだ縄張り争いする前の「幼い個体」を展示しているのかもしれません。

水族館でアユを見てみよう!

少しだけアユに興味が湧きましたか?

アユは、日本のさまざまな水族館で飼育展示されています。

「この水族館にもいたよ!」といった情報があれば、記事下のコメントにて教えてください!

最後に|じっくり観察してみよう

夏のアウトドアシーンで食べるイメージの強いアユですが、香魚や年魚と呼ばれる不思議な習性をもっています。

意外に多くの水族館で展示されているので、ぜひ泳いでいる姿も観察してほしいです。

水族館に遊びに行く機会があったら、日本を代表する川魚「アユ」の生態について少しだけ学んでみてください。

コメント