ぼくたちペンギンが暮らす場所って知ってる?

知ってるよ。南極…あれ?北極だったかな?

みなさんは、南極と北極の違いってわかりますか?

何となく「寒そうな場所」のイメージはありますが、正直あまり詳しく知らないですよね。

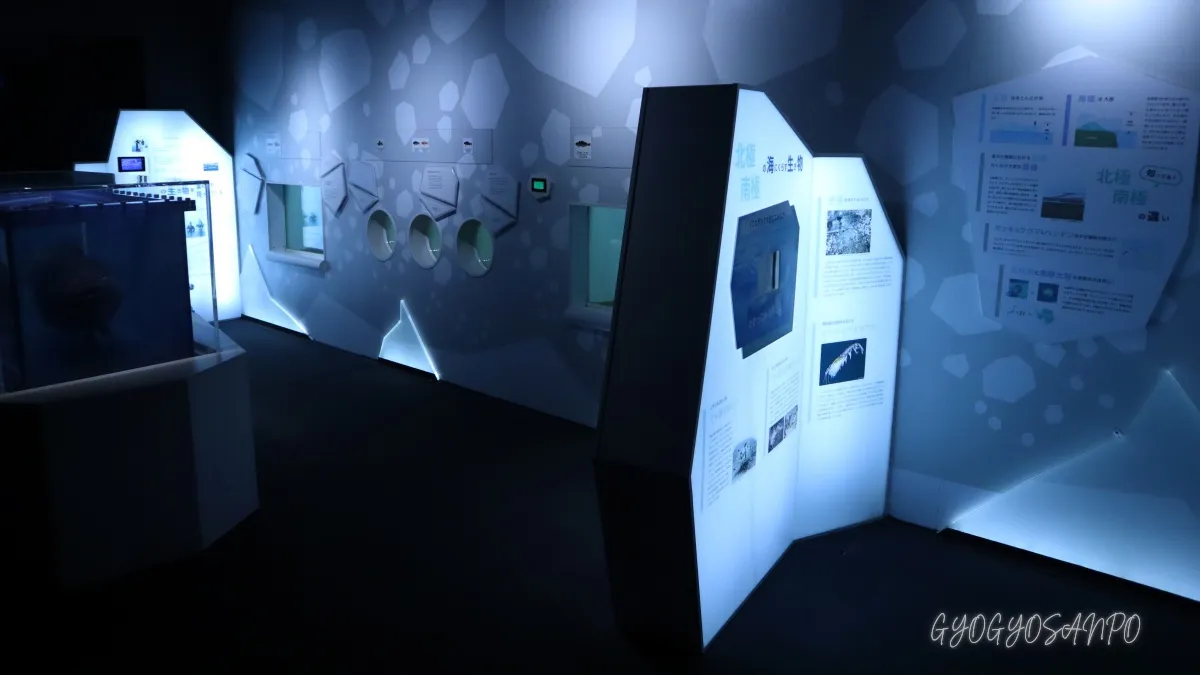

そんな南極や北極に生息する生き物の展示エリアが、葛西臨海水族園にありました。

生息する生き物の違いや「そもそも南極と北極ってどんな場所?」って疑問を解決できる展示でした。

- 北極と南極の違い(どんな場所?)

- 葛西臨海水族園に展示されている魚

- 水族館で学んだ北極と南極のこと

北極と南極の違い(どんな場所?)

北極と南極には、どこか似たようなイメージがあります。

しかし、実際はまったく異なる環境が広がる場所です。

- 自然環境が異なる

- 生態系が異なる

- 人が生活するエリアの有無が異なる

まずは北極と南極の違いを紹介します。

北極圏|海と氷の世界

北極圏の中央エリアは陸地がなく、ほとんどが海に覆われています。

陸地となるのは、海に浮かぶ「一年中とけない氷」だけ。

ただし、グリーンランドやアラスカなど、北極圏の一部エリアには人が生活している場所も含まれます。

旅人用の宿泊施設もあり、オーロラ観察ツアーが人気です。

- ホッキョクグマ

- ホッキョクギツネ

- セイウチ

- アザラシ(アゴヒゲ、ワモンなど)

- イッカク

北極にはホッキョクグマやホッキョクギツネなど、名前に”ホッキョク”とつく動物が生息しています。

寒い場所に生息するイメージがあるペンギンは、意外に北極には生息していないようです。

南極圏|海に囲まれた大陸

陸地がほとんどない北極圏に対して、南極圏の中央エリアは大陸が広がっています。

南極大陸を形成しているのは、降り積もった雪が固まってできた氷の層です。

その厚さは、4,000メートル以上にもなるとのこと。

北極圏とは異なり、南極圏には人の生活する場所が含まれません。

南極大陸から最も近い南アメリカ大陸まで、約1,000キロメートルも離れていますよ(東京~大阪間を往復するくらいの距離)

- ペンギン

(コウテイ、ジェンツー、アデリーなど) - アザラシ

(ヒョウ、ミナミゾウなど) - クジラ

(ザトウ、ミンクなど)

南極には、さまざまな種類のペンギンたちが生息しています。

ペンギンたちが北極に生息していないように、北極に生息している生き物たちも南極にはいません。

北極と南極に生息しているアザラシも、それぞれ種類が異なります。

水族館で見られるアザラシは、北極に暮らす種のほうが多いのかな?

葛西臨海水族園に展示されている魚

ここからは、葛西臨海水族園に展示されていた魚たちを紹介します。

- ダスキーノトセン

- マーブルドノトセン

- アークティックコッド

- アークティック スタッグホーン スカルピン

- アンタークティック トゥースフィッシュ

聞いたことがない名前の魚ばかりでした。

ダスキーノトセン

名称:ダスキーノトセン

学名:Termatomus newnesi

英名:Dusky notothen

分類:スズキ目ノトテニア科

分布:南極海

ダスキーノトセンは、南極海に生息する魚です。

血液中の糖タンパク質により、氷点下の南極海でも凍らない特徴があります。

全長20cmほどの小さな魚ですが、南極海に生息する海鳥たちのエサとなる生態系に欠かせない魚(鍵種)です。

特定地域の生態系や環境に大きな影響を与える種(キーストーン種とも呼ばれる)。

鍵種が生息数が尽きると、生態系の構成が大きく変化する。

マーブルドノトセン

名称:マーブルドノトセン

学名:Notothenia rossii

英名:Marbled rockcod

分類:スズキ目ノトテニア科

分布:南極海

マーブルドノトセンは、ダスキーノトセンと同様に南極に生息する魚です。

全長90cmほどまで成長し、その名のとおり「マーブル(大理石のような)模様」に特徴があります。

ノトセン(ノトテニア科)は、南極周辺の海域にしか生息していません。

水族館じゃないと、なかなか目にする機会がないかも。

アークティックコッド

名称:アークティックコッド

学名:Boreogadus saida

英名:Polar cod / Arctic cod

分類:タラ目タラ科

分布:北極海

アークティックコッドは、北極圏を中心とする海域に生息する魚です。

タラ科の仲間で、体長は20~40cmほどに成長します。

北極圏に生息するアザラシや海鳥のエサとなるので、南極海のダスキーノトセンと同様に生態系に欠かせない魚(鍵種)です。

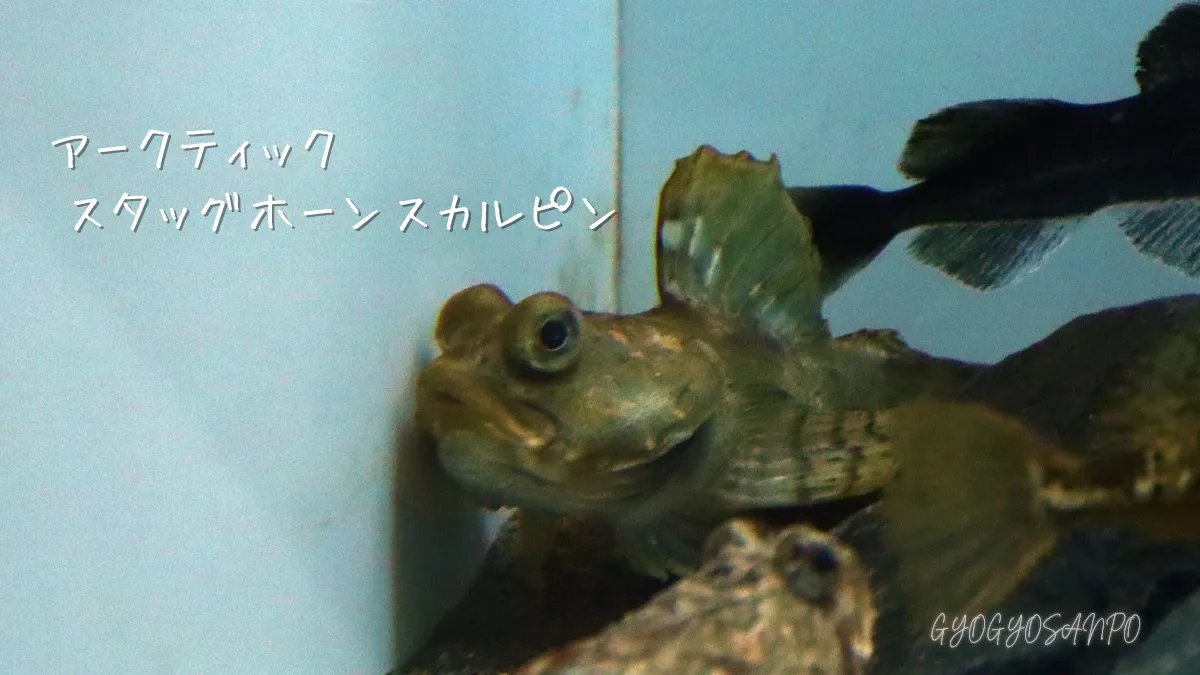

アークティック スタッグホーン スカルピン

名称:アークティック スタッグホーン スカルピン

学名:Gymnocanthus tricuspis

英名:Arctic staghorn sculpin

分類:カサゴ目カジカ科

分布:北極海

アークティック スタッグホーン スカルピンは、北極圏に生息する魚です。

ハゼのような顔で、ちょっと愛嬌がありますよね。

- アークティック(北極の)

- スタッグホーン(鹿の骨?)

- スカルピン(カサゴの仲間)

長くて特徴的な名前ですが、見た目のどこかが鹿の骨に似ているようです。

少し調べてみたけど、よくわかりませんでした(笑)

アンタークティック トゥースフィッシュ

名称:アンタークティック トゥースフィッシュ

学名:Dissostichus mawsoni

英名:Antarctic toothfish

分類:スズキ目ノトテニア科

分布:南極海

写真は、標本展示されたアンタークティック トゥースフィッシュです。

体長が最大1.8m程度まで成長し、南極に生息する最大級の魚類と言われています。

名前に”トゥースフィッシュ”とあるように、エサとなるイカや魚に喰らいつく「するどい歯」が特徴的です。

ダスキーノトセンと同じノトテニア科の魚で、日本では「ライギョダマシ」と呼ばれています。

水族館で学んだ北極と南極のこと

普段の生活で、北極や南極について考えることなんてほとんどないと思います。

北極や南極が「なんとなく寒そうなこと」は知っていますが、その他については知らないことばかりです。

水族館の展示では、生息している生き物だけでなく「どんな環境で、どのように適応しているのか」といった情報も伝えています。

北極と南極は違うの?

記事の冒頭でも紹介しましたが、北極と南極は「自然環境」や「生息する生き物」がまったく異なります。

水族館や動物園にいるホッキョクグマやペンギンは「冷たい海に生息する動物」の印象が強いはずです。

しかし、実際は異なる場所で暮らしています。

- ホッキョクグマ:北極に生息

- ペンギン:南極に生息

同じ場所で暮らしていると思っている人も多いですよ。

冷たい海の魚は凍らないの?

北極や南極の海は、水温が0℃~1℃くらいです。

時には0℃を下回る(マイナス)となることもあり、そんな冷たい海の周りは当然のように氷で囲われています。

水が凍ってしまう海で、魚たちは凍らないの?

南極や北極の海に暮らす魚たちは、血液に「不凍タンパク質」と呼ばれる物質があり、体が凍らないようです。

極寒の地で食料は不足しないの?

エサとなる食料が不足する寒い冬に、生き物たちは「冬眠」するイメージがあります。

では、常に極寒の北極や南極では、食料不足に困らないのでしょうか。

このような生態系の安定は、キーストーン種と呼ばれる存在により左右します。

北極や南極では、ナンキョクオキアミやホッキョクダラなどの小さなエビや小魚が生態系を支えています。

とても小さな生き物たちですが、食物連鎖の底辺を支える重要な存在です。

最後に|ちょっとだけ北極や南極を知ってみよう

北極や南極と聞いても、遠い場所なので関心をもつ機会は少ないはずです。

しかし、北極や南極は、水族館でよく見るペンギンやアザラシが暮らしている場所でもあります。

水族館で見られる可愛らしい動物たちとふれあうには、彼らの故郷や自然を知る意識も大切です。

葛西臨海水族園に展示されている魚たちを観察するついでに、ちょっとだけ北極や南極について知ってみませんか?

コメント