カラフルな熱帯魚から巨大なジンベエザメまで、水族館には多種多様な生き物が展示されています。

そのなかでも、ひっそりと独特の存在感を放つのが「ウナギ」です。

ウナギと聞くと、土用の丑の日に食べる蒲焼きを思い浮かべるかもしれません。

しかし、ウナギをじっくりと観察してみると、意外な可愛らしさやユニークな生態に気づくはずです。

そこで今回は、水族館で見つけた「ウナギの仲間」を実際に撮影した写真とともに紹介します。

ニホンウナギ

名称:ニホンウナギ

学名:Anguilla japonica

英名:Japanese eel

日本でもなじみの深いニホンウナギ。

日本の河川や沿岸域に生息しており、日本人の食文化に深く関わってきました。

水族館では、岩陰や土管のような狭い場所に隠れているウナギの姿をよく見かけます。

目がまん丸としていて、正面から見ると意外に可愛い表情ですよ。

ニホンウナギは日本の川で数年ほど過ごしてから、産卵のために数千kmも離れた太平洋の海域まで旅をします。

しかし、壮大な旅の全容は完全には解明されておらず、完全養殖の技術確立が難しい一因にもなっているそうです。

また、ニホンウナギは生息数の減少が懸念されており、環境省の資料によると絶滅危惧IB類(EN)に分類されています。

ニホンウナギが置かれている現状を理解すると、水族館で観察するときにより深い学びが得られるはずです。

白黒のマーブル模様が特徴的なウナギを見つけました。

「パンダウナギ」と紹介されていましたが、どうやらニホンウナギの「色彩変異個体」だそうです。

※色彩変異個体とは:同種の仲間と「体色だけ」が異なる個体(突然変異や遺伝子変異など要因はさまざま)

パンダのような見た目ですが、れっきとしたニホンウナギです。

オオウナギ

名称:オオウナギ

学名:Anguilla marmorata

英名:Giant mottled eel

オオウナギは、ニホンウナギよりも大きく成長するウナギの一種です。

大きい個体は体長2mに達することもあり、水族館の水槽でもひときわ大きな存在感を放ちます。

体表に黄褐色やオリーブ色のまだら模様があるのも特徴的です。

暖かい水域を好むオオウナギは、日本では四国や九州・沖縄などの河川に生息しています。

魚やエビ・カニといった甲殻類、ときにはカエルも捕食するそうです。

バイカラウナギ(ビカーラウナギ)

名称:バイカラウナギ

学名:Anguilla bicolor

英名:-

インド洋・太平洋の熱帯域に生息するバイカラウナギ。

太めの体型がオオウナギに似ていますが、体表に目立つ模様がありません。

日本でも食用として流通していて、けっこう美味しいらしいです。

「ウナギ」だけどウナギじゃない?

水族館の展示を見ると、上記で紹介した以外にも名前に「ウナギ」とつく生き物がいます。

ただし、分類学上ではウナギの仲間ではない生き物もいるそうです。

見た目が細長かったり、生態が似ていたりするため、ウナギと言われても違和感はありません。

しかし、体のつくりや進化の過程がまったく異なるそうです。

- デンキウナギ

- ヌタウナギ

- アミメウナギ

- タウナギ

デンキウナギ

名称:デンキウナギ

学名:Electrophorus electricus

英名:Electric eel

デンキウナギは、強力な電気を発生させる「ウナギ」として知られています。

しかし、実はウナギ目ではなくデンキウナギ目に属する魚です。

ウナギに似た細長い見た目ですが、腹ビレや背ビレがないといった体のつくりに違いが見られます。

分類上はウナギよりも「ナマズに近い仲間」とされています。

デンキウナギの最大の特徴は、体内にもつ発電器官です。

発電器官を使って、800ボルトを超える高電圧を発生させられます。

強力な電気は、獲物である小魚を気絶させたり、天敵から身を守ったりするために使われるそうです。

水族館では、デンキウナギが放電する瞬間を見られる展示が人気を集めています。

ヌタウナギ

名称:ヌタウナギ

学名:Eptatretus burgeri

英名:Hagfish

ヌタウナギは、ウナギとはまったく異なるグループに属する生き物です。

魚類のなかでも、顎をもたない「円口類」という原始的なグループに分類されています。

ヌタウナギの特徴といえば、危険を察知すると体の側面から放出する粘液(ヌタ)です。

ヌタには海水と混ざるとゼリー状に膨らむ性質があり、捕食者のエラを詰まらせて窒息させる防御手段となります。

ヌタウナギは深海に生息しているため、水族館では深海生物のコーナーに展示されていますよ。

アミメウナギ

名称:アミメウナギ

学名:Erpetoichthys calabaricus

英名:Reedfish

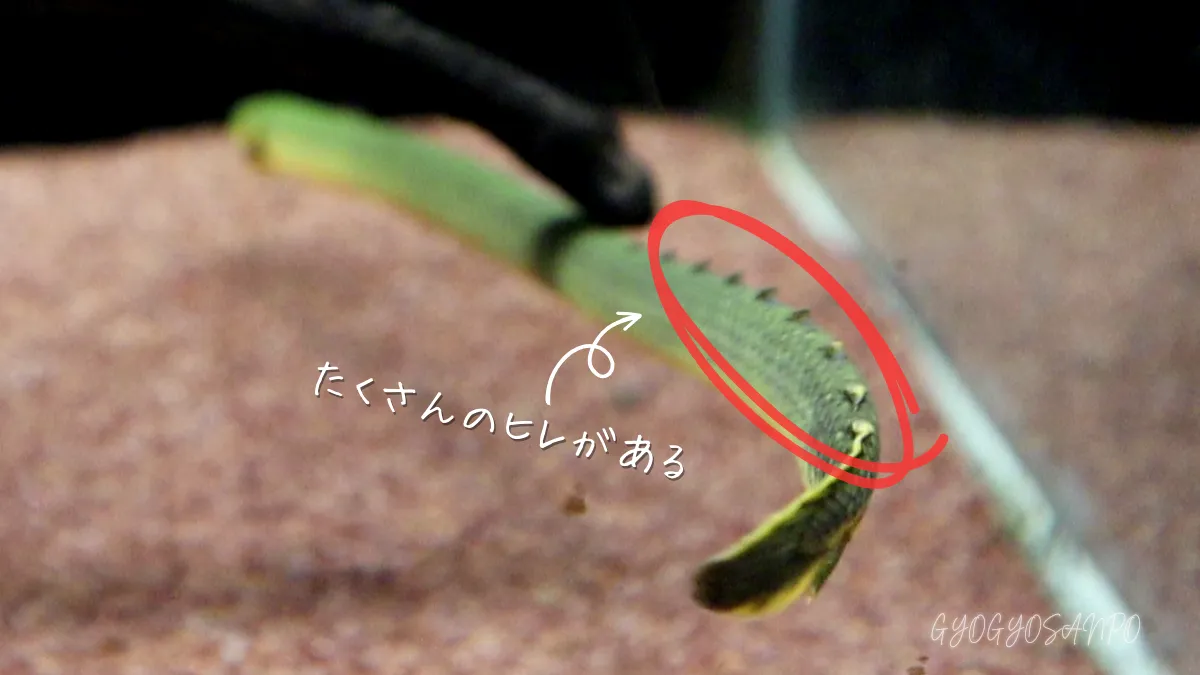

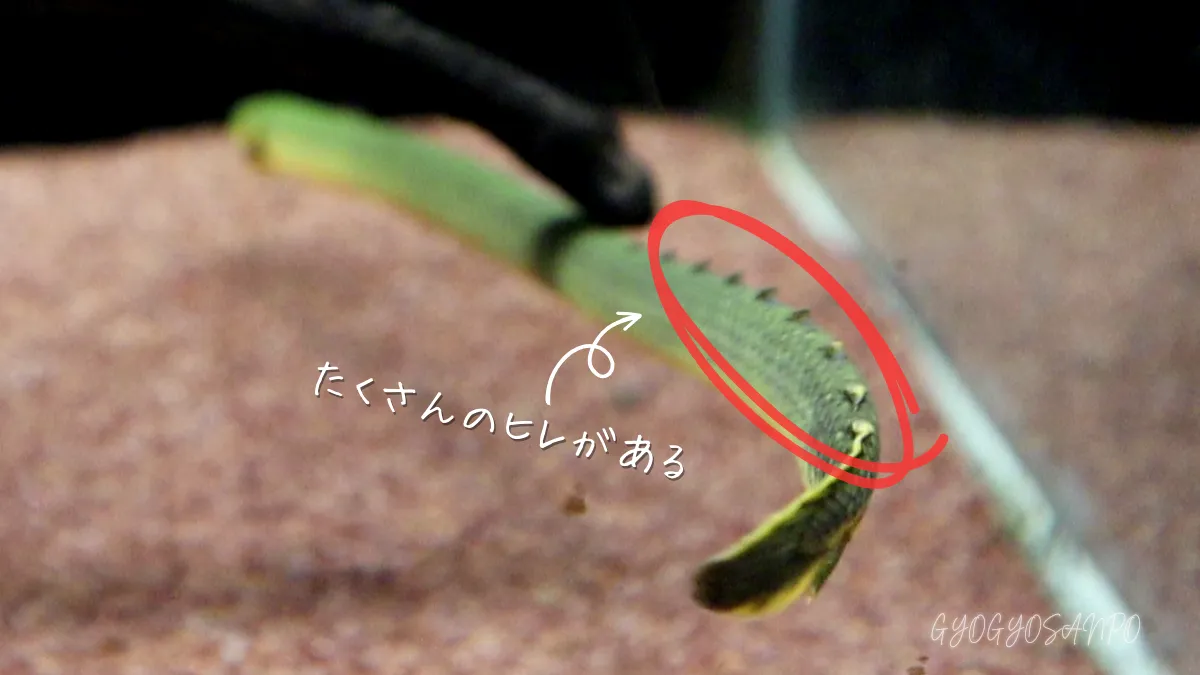

ウナギという名前がつくアミメウナギは、分類学上ではポリプテルス目に属する古代魚の一種です。

細長い見た目はウナギのように見えますが、体表が硬い鱗で覆われている違いがあります。

おそらく、つかんでもウナギのようにぬるぬるしません。

また、背中にはポリプテルスの仲間に共通するギザギザとした複数の背ビレ(小離鰭)が並んでいます。

ポリプテルス好きな僕としては、水族館で見つけたらぜひ注目してほしい魚です。

タウナギ

名称:タウナギ

学名:Monopterus albus

英名:Swamp eel

タウナギは、ウナギのような細長い体をもつ淡水魚。

生物学的には「タウナギ目タウナギ科」に属しており、ややこしいですがウナギとは別種です。

メスとして生まれ、成長するにつれてオスに性転換する不思議な生態があります。

本州の河川で見かけるタウナギは、基本的には外来種です。

あまり食用されないので、ウナギだと思って喜ぶとガッカリします。

水族館でウナギを観察してみよう!

今回は、水族館で見つけた以下の生き物を紹介してみました。

- ニホンウナギ

- オオウナギ

- バイカラウナギ

- デンキウナギ

- ヌタウナギ

- アミメウナギ

- タウナギ

ニホンウナギの不思議な生態やオオウナギの迫力を知ると、水族館で観察する楽しさが増すと思います。

また、ウナギの仲間ではありませんが、デンキウナギやヌタウナギの個性的な生態にも注目です。

水族館に遊びに行ったときは、ぜひ「ウナギ」と名のつく生き物を観察してみてください。

この記事がウナギの個性に気づくきっかけになるとうれしいです。

コメント