先日、超たけすいナイトに参加してきました。

水族館プロデューサー「中村元さん」の人気トークライブ「超水族館ナイト」のスピンオフ企画です。

超水族館ナイトは、渋谷で開催されているオフラインのイベントです。コロナ禍でオンライン開催したときだけ参加したことがありますが、オフラインでは参加できずに悔しい思いをしていました。

しかし、今回の「超たけすいナイト」は、地元にある竹島水族館で開催されます。念願のオフライン参加を実現できました。

超水族館ナイトの魅力といえば、中村元さんの軽快なトーク。毒のある笑いと、かなり深イイ話と。僕はただの水族館好きですが、心にグッとくるような学びもありました。

今回の記事では、超たけすいナイトに参加して「心に残ったこと・考えさせられたこと」を書いてみます。イベントのレポではなく、水族館好きのライターとしての備忘録です。

生き物の「幸せ」を考える

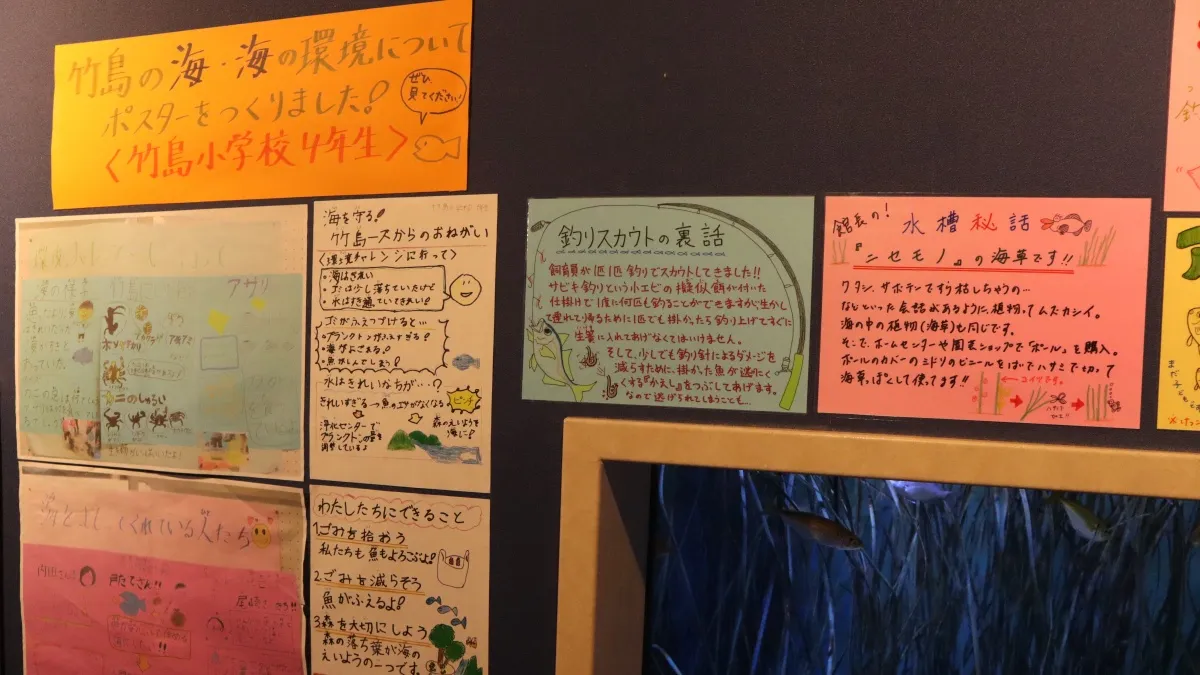

水族館の存在意義の一つとして「生き物の幸せを考える」という話がありました。

飼育下で長生きさせることも大切だが、自然界で生きる「仲間たち」の未来も考える必要がある。

という考えに感銘を受けました。

水族館の生き物のことを考えると、どうしてもネガティブな意見が目立ってしまいます。水族館で楽しそうに暮らしていても「人間の勝手な思い込みなのでは?」というモヤモヤをどうしても拭えません。

だからこそ、水族館に連れてきてしまった生き物の存在意義を明確にすべきなのかもしれません。生き物に興味をもってもらい「より深く知ってもらうこと」が、彼らと水族館の共同作業となるように。

水族館に暮らしている生き物の仲間は、意外にも身近な海で生きています。生き物の幸せを個人的に考えてみると、彼らの仲間が「絶滅しないこと」なのかなと思いました。

生き物に興味をもってくれた人が、生き物の幸せを守るために「身近な海を汚してはいけない」と気づいてもらうこと。その気づきは、まさに僕自身がビーチクリーン活動に参加するきっかけでした。

水族館にいる生き物たちは「けっして幸せではない」と思いながら、そんな彼らの未来のために活動していく(伝えていく)ことに価値があるのかなと思います。自然にいる生き物たちの未来がより良くなるように。

ライターとして考えさせられたこと

個人的な話ですが、2025年の目標として「水族館ライター」を名乗れるようになりたいと考えています。といっても「水族館の人気ランキング」のような、ありきたりな記事が書きたいわけではありません。

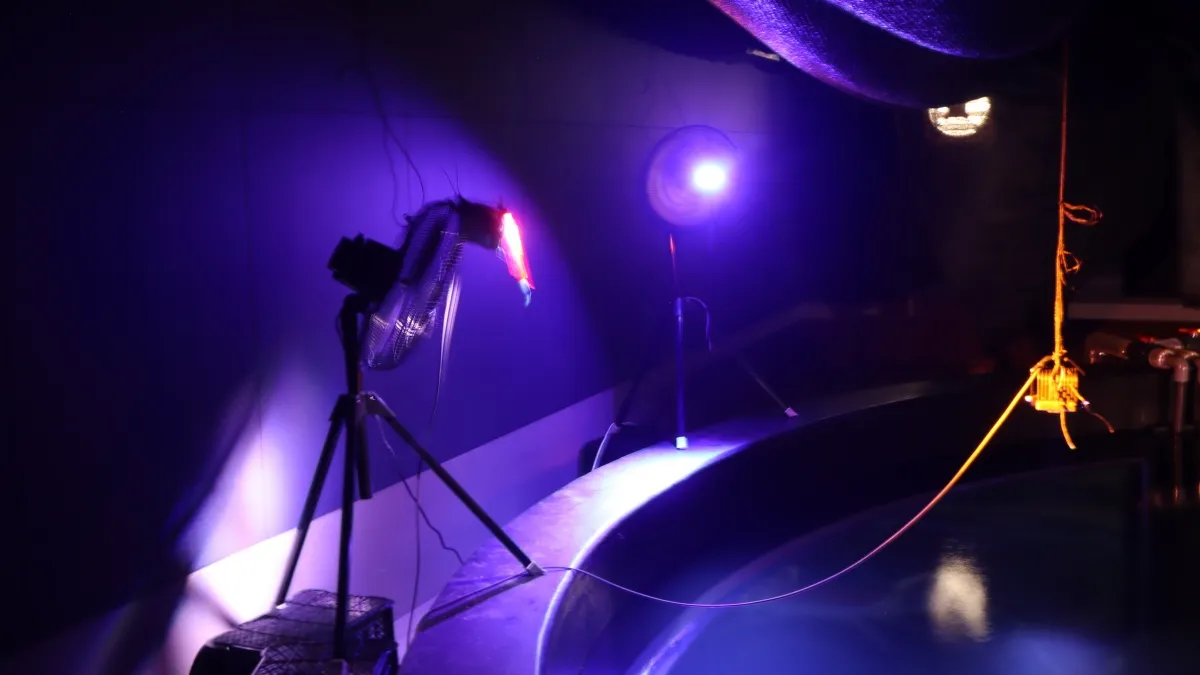

超たけすいナイトに参加して、水槽ひとつにしても「裏側にはこだわりや苦労がある」と知りました。

実は2024年に竹島水族館の取材記事を担当させてもらいました。リニューアル後のお忙しい中、小林館長に時間をいただき、有益な話をお伺いできました。

個人的には、小林館長の想いも自分自身の熱量も込めて取材記事を書いたつもりです。それでも、超たけすいナイトに参加した後で「もっと踏み込んだ質問ができた」「もっと深掘りした内容が書けた」と思いました。

当事者の心の奥底にある「熱量のある言葉」を引き出せれば、もっと共感できる記事が書けたはず。ネットに公開される多くの記事は、取材をメールのやり取りで済まされることもあるそうです。

個人的に悔しいんですよね。パパッと書いたであろう熱量のない記事に勝てないのが。

だから、ライターとして水族館の記事を書きたいと考えるうえで、水族館に関わる人たちと「できるだけ近い考え方や価値観」をもって取り組みたいと思いました。

単純に集客だけを目的とするのではなく、少しでも読者の視点を水族館が目指す方向にズラしたい。生き物の見方や水族館の取り組みを紹介しながら、水族館の価値提供に貢献したいと思いました。

僕は水族館が好きですが、やはりライターが思いつく記事ネタなんてたかが知れています。取り組みへのこだわりや苦労は、当事者にしかわからないことだらけです。

そして、当事者の言葉だからこそ、説得力や魅力を感じられるのだと思います。

僕は20代後半に「水族館で働きたい」と考えたことがあります。しかし、現実的に遅すぎる気がして諦めました(アラサーで専門学校に通う勇気がなかった)。

いまはライターとして活動しているので、水族館の仕事にかかわることはないと思っていました。しかし、ライターとしての執筆スキルを活かして、水族館の取り組みに貢献したいという目標ができました。

たかがイベントひとつに参加しただけで熱く語っていますが、それほどに超たけすいナイトでは心にグッとくる話がたくさん聞けました。だから、いてもたってもいられず、イベント帰りの車中(JR)で文章をまとめています。

竹島水族館の想い

お客さんが「なぜ水族館に来るのか」を考えると「幸せを求めている」のだと思う。

楽しい気持ちになったり、癒されたり。竹島水族館は、来た人が幸せになれる水族館を目指している。

超たけすいナイトで小林館長が話していたこと(記憶を頼りに書いているので、言葉に多少の違いがあるかもしれません)。

水族館の魅力といえば、大きな水槽や迫力のある生き物、ショーパフォーマンスと考えがちです。しかし、前提としてお客さんや生き物たちの幸せを考えるべきだと思いました。

水槽やパフォーマンスは、あくまでも手段の一つです。大きくなくても迫力がなくても、楽しんでもらうために工夫しているのが竹島水族館だと思います。

生き物を見て「幸せ」になる

ふと、過去に中村元さんのニュースレターを読んだことを思い出しました。

水族館で「暮らしてもらっている生き物」にとって、見る側の自分たちがどうすべきか。

たくさんのお客さんに見てもらうこと、知ってもらうことが一つの使命。

数年前に名古屋港水族館のシャチが遊んでいる様子をYouTubeに投稿したときのこと。「広い海で泳げなくて可哀想」というコメントがつきました。

たしかに水族館の大きな水槽も、シャチにとって広いとは言えない。「生き物のために」と悲しむ感情は、安易に否定できませんでした。

しかし、わざわざ遠い場所から水族館に来てくれたシャチを「悲しい目」で見てしまうと、お互いにメリットがない(幸せになれない)とも感じました。

生き物のためを思うからこそ、少しでもポジティブな気持ちで見てあげるべきだと。僕たちにできることは、シャチを水族館から追い出すのではなく「身近にいてくれることへの感謝」と返信してみました。

コメントに返事はありませんでしたが「いいね」がつきました。生き物を見て幸せな感情になることが、彼らへの恩返しなんだろうと改めて思いました。

コメント